Eine Münchner WEG forderte von einem Eigentümer und einem ehemaligen Vertragspartner die Räumung der Dachfläche und den Rückbau eines Aufzugs. Der komplizierte Streitwert bei Herausgabeklagen musste nach einer seltenen Formel berechnet werden, um den gemeinsamen Gerichtsstand zu bestimmen.

Latest Posts

Die Beschlusskompetenz der WEG für den Heizkörper-Austausch wurde angefochten, da die Teilungserklärung die Geräte ausdrücklich dem Sondereigentum zuweist. Obwohl die Maßnahme für den hydraulischen Abgleich technisch notwendig schien, konnte die Gemeinschaft nicht einfach über das Privateigentum verfügen.

Eine Hamburger Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG) beschloss Folgearbeiten für 54.440 Euro, inklusive einer pauschalen Haftungsfreistellung der Hausverwaltung in der WEG. Dieser scheinbar kleine Passus über die Verwalterhaftung drohte, den gesamten wichtigen Sanierungsbeschluss zu Fall zu bringen.

Um die ortsübliche Vergleichsmiete festzustellen, forderte ein Vermieter in Pankow eine deutliche Mieterhöhung und verwies auf teuernde Wohnwertmerkmale. Das Gericht erkannte einige energetische Modernisierungen an, doch der Vermieter verlor den Streit über mehrere hundert Euro am Ende wegen eines fehlenden Spritzschutzes. Zum vorliegenden | | Kontakt ÜbersichtMieterhöhung nach Mietspiegel: Wann sind Merkmale positiv?Wann darf ein Vermieter die Miete erhöhen?Wie wird die ortsübliche Vergleichsmiete berechnet?Welche Wohnwertmerkmale hat das Gericht anerkannt?Was musste das Gericht konkret bewerten?Die fünf […]

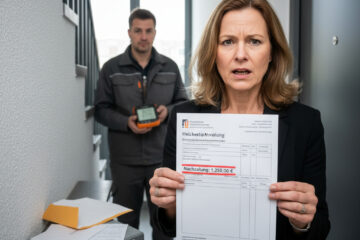

Trotz mängelfreier Übergabe verweigerte der Vermieter die vollständige Rückzahlung der Miet-Kaution wegen angeblicher Renovierungsarbeiten und ungeklärter Nebenkosten-Nachzahlungen. Er scheiterte vor Gericht gleich doppelt: Wegen einer unwirksamen Reparaturklausel und formal fehlerhafter Abrechnungen mit obskuren Abkürzungen.

Ein Eigentümer focht den Beschluss seiner WEG zur Delegation der Sachverständigenauswahl an den Verwalter an, um unnötige Kosten bei der Schadensbehebung zu vermeiden. Entscheidend wurde die Frage, ob eine jahrealte Vertretungsbeschränkung in der Teilungserklärung diese weitreichende Übertragung von Kompetenzen tatsächlich legitimiert.

Eine Mieterin in Berlin forderte vom Vermieter die Kostenerstattung nach selbständigem Beweisverfahren, das eine geringere Wohnfläche belegte. Trotz des klaren Gutachtens verweigerte der Vermieter die verbindliche Erklärung zur Wohnfläche – die Aufwendungen blieben allein beim Mieter hängen.

Ein Gewerbe-Mieter forderte nach Aufhebung seiner Insolvenz die Fortsetzung des Mietvertrags, doch der Vermieter stellte den Anspruch auf Wiederauffüllung der Mietsicherheit nach Insolvenz. Das Gericht musste klären, ob dieser Betrag als alte Insolvenzforderung bereits erledigt war oder als neuer Sicherungszweck voll bezahlt werden muss. Zum vorliegenden | | Kontakt ÜbersichtMuss die Kaution nach einer Insolvenz wieder voll aufgefüllt werden?Was genau war zwischen Mieterin und Vermieterin passiert?Insolvenzforderung oder eigenständiger Anspruch: Wo liegt der rechtliche Kern des […]

Ein Vermieter am Potsdamer Platz wehrte sich gegen die Rückforderung überhöhter Mieten und forderte zwingend ein Sachverständigengutachten zur ortsüblichen Miete. Nun stellt sich die Frage: Reicht die Indizwirkung des einfachen Berliner Mietspiegels allein für die richterliche Feststellung der Höchstmiete aus?

Eine Vermieterin kündigte wegen Eigenbedarfs, obwohl der Mieter eine schwere psychische Erkrankung als Widerspruchsgrund geltend machte. Das Gericht sah die gesundheitliche Härtefalllage nicht als überwiegend an, gewährte dem Mieter aber eine Räumungsfrist von über anderthalb Jahren.

Die gemeinsame Zuständigkeit bei Klage gegen Mieter und Bürge stellte das Landgericht vor ein unlösbares Problem: Zwei Beklagte, zwei unterschiedliche Gerichtsstände. Überraschend musste ein höheres Gericht die Zuständigkeit bestimmen und entschied, dass das Mietobjekt den Gerichtsstand für den gesamten Streit festlegt. Zum vorliegenden | | Kontakt ÜbersichtGemeinsame Zuständigkeit bei Klage gegen Mieter und Bürge: Wie entscheidet ein Gericht, wenn die Regeln kollidieren?Ein Vermieter, zwei Schuldner, zwei Gerichtsbezirke: Was war der Auslöser des Streits?Zwischen allgemeiner Regel […]

Ein neuer Eigentümer kündigte die Wohnung wegen Eigenbedarfs, doch eine vertragliche Einschränkung des Kündigungsrechts durch Altvertrag stand im Weg. Obwohl der gesetzliche Eigenbedarf nachgewiesen wurde, war die über 30 Jahre alte Mietklausel überraschend strenger als das Gesetz.

Weil eine WEG-Verwalterin 89.000 Euro Rücklagen ohne Beschluss in spekulative Anleihen steckte, droht ihr nun die volle Haftung für fehlende Mündelsicherheit. Der Hauptgrund für den Rechtsstreit war nicht der Anlageverlust, sondern die Frage, ob Verwalter Rücklagen überhaupt ohne Eigentümerbeschluss investieren dürfen.

Wegen der befürchteten unbilligen Benachteiligung durch tieffrequente Geräusche zog ein Miteigentümer gegen den WEG-Beschluss zur Installation einer Klimaanlage vor Gericht. Die Klage stützte sich auf drohende tiefe Brummtöne, doch das Gericht sah die Benachteiligung vor der tatsächlichen Inbetriebnahme nicht als beweisbar an.

Der Zwangsverwalter kündigte das gewerbliche Mietverhältnis bei Wohnraum für Arbeitnehmer, um die Immobilie wieder zu vermieten. Trotz der wirksamen Beendigung des Hauptvertrages verneinte das Landgericht Wuppertal den Räumungsanspruch.

Ein Berliner Vermieter forderte 26.000 Euro Schadensersatz wegen massiver Mietschäden, doch ihm drohte die sechsmonatige Verjährungsfrist im Mietrecht. Er scheiterte an der Beweispflicht für das genaue Rückgabedatum der Mietsache; der gesamte Anspruch scheiterte an einem einzigen, unpräzisen Satz.

In einer Wohnungseigentümergemeinschaft in Itzehoe kam es zum Streit: Ein Nachbar fotografierte ständig seine Mitbewohnerin, die daraufhin ihr Persönlichkeitsrecht verletzt sah. Das Gericht entschied über ein Fotografierverbot, das jedoch unerwartete räumliche Grenzen für das unerlaubte Fotografieren von Personen festlegte.

Eine Wohnungseigentümergemeinschaft forderte Schadensersatz bei fehlerhafter Heizkostenabrechnung von ihrem Messdienstleister für Ungenauigkeiten über mehrere Jahre. Doch die Frage nach der Berechtigung ihres Anspruchs und eigener Pflichten der Gemeinschaft brachte eine unerwartete Komplikation.

Ein Berliner Wohnungseigentümer focht die Jahresabrechnung seiner WEG wegen eines Fehlers bei der Heizkostenabrechnung für den Hausflur an. Doch eine scheinbar kleine Unstimmigkeit stellte die Gültigkeit der gesamten Beschlüsse der Eigentümergemeinschaft infrage.

Eine Eigentümerin nahm eigenmächtig bauliche Veränderungen an der Fassade eines Doppelhauses auf Sylt vor, die zum Gemeinschaftseigentum gehören. Weder "nicht-gelebte Gemeinschaft" noch "fehlende Sichtbarkeit" der Umbauten konnten die unerwarteten Konsequenzen verhindern.