Eine Eigentümerin nahm eigenmächtig bauliche Veränderungen an der Fassade eines Doppelhauses auf Sylt vor, die zum Gemeinschaftseigentum gehören. Weder „nicht-gelebte Gemeinschaft“ noch „fehlende Sichtbarkeit“ der Umbauten konnten die unerwarteten Konsequenzen verhindern.

Übersicht

- Das Wichtigste in Kürze

- Der Fall vor Gericht

- Warum durfte eine Eigentümerin ihre eigene Hausfassade nicht einfach modernisieren?

- Zählte das Argument, die Gemeinschaft sei nur eine leere Hülle?

- Konnten immergrüne Hecken einen ungenehmigten Umbau verdecken?

- Warum genehmigte das Gericht den fertigen Umbau nicht einfach nachträglich?

- Wieso scheiterte der Versuch, den Rückbau als schikanös darzustellen?

- Die Urteilslogik

- Benötigen Sie Hilfe?

- Experten Kommentar

- Häufig gestellte Fragen (FAQ)

- Welche Veränderungen darf ich an meinem Sondereigentum ohne WEG-Zustimmung vornehmen?

- Gibt es Fälle, in denen ich eine Modernisierung trotz Ablehnung durchsetzen kann?

- Wie beantrage ich eine gewünschte bauliche Veränderung in der WEG formal korrekt?

- Muss ich ungenehmigte Umbauten meiner Voreigentümer in der WEG entfernen?

- Wie gehe ich vor, um Streitigkeiten bei geplanten WEG-Umbauten zu vermeiden?

- Glossar – Fachbegriffe kurz erklärt

- Wichtige Rechtsgrundlagen

- Das vorliegende Urteil

Zum vorliegenden Urteil 11 S 44/23 | Schlüsselerkenntnis | FAQ | Glossar | Kontakt

Das Wichtigste in Kürze

- Gericht: Landgericht Itzehoe

- Datum: 28. März 2025

- Aktenzeichen: 11 S 44/23

- Verfahren: Berufungsverfahren

- Rechtsbereiche: Wohnungseigentumsrecht, Nachbarrecht, Zivilrecht

- Das Problem: Eine Miteigentümerin änderte ohne Zustimmung der Gemeinschaft die Fassade ihres Hausteils und baute ein Gartenhaus. Die Wohnungseigentümergemeinschaft forderte den Rückbau. Die Miteigentümerin beantragte die nachträgliche Genehmigung der Umbauten.

- Die Rechtsfrage: Darf ein Wohnungseigentümer Gemeinschaftseigentum ohne Erlaubnis ändern? Kann die Gemeinschaft einen Rückbau verlangen oder muss sie die Änderungen dulden?

- Die Antwort: Nein. Die Umbauten sind genehmigungspflichtig und stellen eine Beeinträchtigung dar. Die Gemeinschaft kann den Rückbau der baulichen Veränderungen verlangen.

- Die Bedeutung: Wesentliche Umbauten am Gemeinschaftseigentum brauchen immer die Zustimmung aller wesentlich betroffenen Eigentümer. Eigenmächtige Änderungen können auch in wenig aktiven Gemeinschaften zu einem kostspieligen Rückbau führen.

Der Fall vor Gericht

Warum durfte eine Eigentümerin ihre eigene Hausfassade nicht einfach modernisieren?

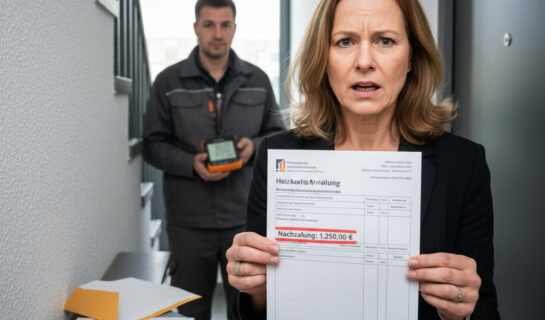

Eine Eigentümerin in einem Doppelhaus auf Sylt hatte Fakten geschaffen. Ohne Beschluss der Eigentümergemeinschaft ließ sie die Fassade ihrer Haushälfte umgestalten: Neue Fenster wurden eingefügt, bestehende vergrößert, Terrassentüren bekamen eine neue Optik und ein größeres Gartenhaus wurde errichtet. Sie sah darin eine Aufwertung. Die klagende Nachbarin, die zweite Partei der Gemeinschaft, sah darin einen rechtswidrigen Eingriff.

Das Landgericht Itzehoe bestätigte die Sicht der Nachbarin. Der entscheidende Punkt ist die Unterscheidung zwischen Sondereigentum und Gemeinschaftseigentum. Während das Innere einer Wohnung Sondereigentum ist, gehören die tragenden Teile des Gebäudes und die äußere Hülle – also auch die Fassade – zwingend zum Gemeinschaftseigentum. Das Gesetz über das Wohnungseigentum (WEG) sieht hierfür klare Spielregeln vor.

Jede Maßnahme, die über die reine Instandhaltung oder Reparatur hinausgeht und den Zustand des Gemeinschaftseigentums dauerhaft umgestaltet, ist eine „Bauliche Veränderung“. Das Einfügen komplett neuer Fenster, das Vergrößern von Öffnungen oder die stilistische Änderung von Türen verändert die architektonische Substanz und das Erscheinungsbild des gesamten Hauses. Solche Umbauten erfordern nach § 20 WEG zwingend einen zustimmenden Beschluss der Eigentümergemeinschaft. Ohne diesen Beschluss ist der Umbau unzulässig. Ein Alleingang ist ausgeschlossen.

Zählte das Argument, die Gemeinschaft sei nur eine leere Hülle?

Die bauwillige Eigentümerin verteidigte sich mit einem interessanten Argument: Die Zweier-Gemeinschaft werde gar nicht gelebt. Es gäbe keine gemeinsamen Versammlungen, kein Gemeinschaftskonto und keine gemeinsamen Abrechnungen. Im Grunde wirtschafte jeder für sich. Ihre Schlussfolgerung: Wo keine Gemeinschaft praktiziert wird, können auch die strengen Regeln des Gemeinschaftsrechts nicht gelten.

Dieser Gedanke durchdrang die juristische Prüfung des Gerichts nicht. Das Gericht stellte klar: Das Wohnungseigentumsgesetz gilt, sobald eine Teilungserklärung eine Gemeinschaft begründet hat. Es ist das Fundament des Zusammenlebens. Die Tatsache, dass die Eigentümer die formalen Abläufe in der Vergangenheit vernachlässigt haben, hebt das Gesetz nicht auf. Ein „Nicht-Leben“ der Gemeinschaft schafft kein Gewohnheitsrecht, das gesetzliche Kernpflichten wie das Beschlusserfordernis für bauliche Veränderungen pulverisiert.

Auch frühere, vielleicht ebenfalls ungenehmigte Basteleien von Voreigentümern ändern daran nichts. Rechtsverstöße der Vergangenheit rechtfertigen keine zukünftigen. Das Gesetz bleibt die maßgebliche Richtschnur, solange die Teilungserklärung nichts anderes regelt – was hier nicht der Fall war.

Konnten immergrüne Hecken einen ungenehmigten Umbau verdecken?

Ein besonders findiger Einwand der beklagten Eigentümerin bezog sich auf die Sichtbarkeit der Umbauten. Sie argumentierte, dass die neuen Fenster und Türen durch dichte, immergrüne Anpflanzungen an der Grundstücksgrenze ohnehin kaum oder gar nicht zu sehen seien. Wo keine Sichtbarkeit, da keine optische Beeinträchtigung für die Nachbarin. Und wo keine Beeinträchtigung, da müsse der Umbau doch geduldet werden.

Das Gericht folgte dieser Logik nicht. Es erklärte, dass eine Bepflanzung ein zu unsicherer Faktor sei, um eine Eigentumsbeeinträchtigung dauerhaft auszuschließen. Pflanzen können eingehen, durch Stürme beschädigt werden oder müssen zurückgeschnitten werden. Die Beeinträchtigung, die heute verdeckt ist, kann morgen schon in voller Pracht sichtbar sein. Diese nur „latente“, also schlummernde Beeinträchtigung genügt, um die Rechte des anderen Eigentümers zu verletzen.

Zudem zeigten Fotos im Prozess, dass Teile der Umbauten trotz der Bepflanzung von bestimmten Blickwinkeln aus durchaus sichtbar waren. Für das Gericht war damit klar: Die optische Veränderung des Friesenhauses war eine Tatsache, die nicht einfach durch ein paar Büsche wegargumentiert werden konnte.

Warum genehmigte das Gericht den fertigen Umbau nicht einfach nachträglich?

Die bauwillige Eigentümerin versuchte, die Situation zu retten, indem sie per Widerklage eine nachträgliche gerichtliche Genehmigung beantragte. Das Gesetz kennt dieses Instrument als „Beschlussersetzungsklage“. Ein Gericht kann also einen notwendigen Beschluss fassen, wenn sich eine Gemeinschaft weigert, obwohl ein Eigentümer einen Anspruch darauf hat.

Doch dieser Anspruch scheiterte. Ein Eigentümer kann eine bauliche Veränderung nur dann verlangen, wenn kein anderer Eigentümer dadurch über ein unvermeidliches Maß hinaus beeinträchtigt wird. Hier lag der Denkfehler der Beklagten. Das Gericht stellte fest, dass die Veränderung des architektonischen Gesamteindrucks – weg vom klassischen Friesenhaus-Charakter hin zu einer moderneren Optik – sehr wohl eine erhebliche Beeinträchtigung darstellt.

Die klagende Nachbarin hat ein schutzwürdiges Interesse daran, das ursprüngliche Erscheinungsbild des Hauses zu bewahren (Konservierungsinteresse). Dieses Interesse an der Beständigkeit wiegt nach Ansicht des Gerichts schwerer als das Veränderungsinteresse der anderen Eigentümerin. Eine Beeinträchtigung lag vor, das Einverständnis der Nachbarin fehlte. Damit war die Grundlage für eine nachträgliche Genehmigung durch das Gericht entfallen.

Wieso scheiterte der Versuch, den Rückbau als schikanös darzustellen?

Zuletzt zog die Beklagte einen juristischen Trumpf, der oft in verfahrenen Situationen gespielt wird: den Einwand von Treu und Glauben (§ 242 BGB). Im Kern lautete das Argument: Selbst wenn der Umbau formal unzulässig war, so sei es rechtsmissbräuchlich und schikanös von der Nachbarin, jetzt den teuren Rückbau zu fordern. Schließlich hätte sie den Umbau ja ohnehin genehmigen müssen.

Auch diese Verteidigungslinie zerschellte an der klaren Haltung des Gerichts, das sich dabei auf die aktuelle Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs stützte. Der Gesetzgeber hat mit der Reform des Wohnungseigentumsrechts einen klaren „Beschlusszwang“ eingeführt. Die Botschaft ist unmissverständlich: Erst fragen und einen Beschluss einholen, dann bauen.

Dieses Verfahren soll Streitigkeiten von vornherein vermeiden. Wer eigenmächtig Fakten schafft, kann sich später nicht darauf berufen, der andere hätte ja zustimmen müssen. Der gesetzlich vorgesehene Weg – erst der Beschluss, dann der Bau – darf nicht durch vollendete Tatsachen unterlaufen werden. Die Forderung nach Rückbau ist daher keine Schikane, sondern die logische Konsequenz der Missachtung dieses fundamentalen Spielprinzips im Wohnungseigentumsrecht.

Die Urteilslogik

Wer das Gemeinschaftseigentum eines Mehrfamilienhauses umgestaltet, muss stets die Eigentümergemeinschaft einbeziehen, sonst droht der Rückbau.

- Gemeinschaftseigentum verändern: Ein Eigentümer muss stets die gesamte Gemeinschaft um Erlaubnis bitten, bevor er Baumaßnahmen am Gemeinschaftseigentum, wie der Fassade oder Fenstern, vornimmt, die über reine Instandhaltung hinausgehen.

- Eigenmächtige Umbauten rückgängig machen: Wer ohne Beschluss der Eigentümergemeinschaft bauliche Veränderungen vornimmt, handelt gesetzeswidrig und muss diese Maßnahmen auf Verlangen anderer Eigentümer wieder beseitigen lassen.

- Anwendungsbereich des Wohnungseigentumsrechts: Die Regelungen des Wohnungseigentumsgesetzes gelten uneingeschränkt, auch wenn die Eigentümergemeinschaft ihre formalen Pflichten bisher vernachlässigt hat oder bauliche Veränderungen durch Anpflanzungen verdeckt sind.

Das Wohnungseigentumsrecht fordert ein striktes Vorgehen: Zuerst der Beschluss, dann der Bau, um Rechtsstreitigkeiten zu vermeiden und die Rechte aller Eigentümer zu wahren.

Benötigen Sie Hilfe?

Haben Sie Fragen zu eigenmächtigen baulichen Veränderungen oder einem Rückbau im Wohnungseigentum? Kontaktieren Sie uns für eine unverbindliche Ersteinschätzung Ihrer Situation.

Experten Kommentar

Eine Fassade nach eigenem Kopf umzugestalten, nur weil die Eigentümergemeinschaft kaum aktiv ist? Viele Eigentümer unterschätzen, dass das Gesetz hier nicht mit schläft. Dieses Urteil ist eine klare Ansage: Wer eigenmächtig Fakten schafft und am Gemeinschaftseigentum baut, überschreitet eine rote Linie. Auf ein nachträgliches Einlenken oder versteckte Umbauten zu hoffen, ist ein kostspieliger Irrtum. Die Botschaft bleibt: Erst den Beschluss einholen, dann umbauen, sonst droht der Rückbau – ohne Wenn und Aber.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Welche Veränderungen darf ich an meinem Sondereigentum ohne WEG-Zustimmung vornehmen?

Im Inneren Ihrer Wohnung genießen Sie als Sondereigentümer große Gestaltungsfreiheit. Doch sobald es um tragende Bauteile oder die äußere Hülle des Gebäudes, wie die Fassade oder Fenster, geht, liegt die Zuständigkeit beim Gemeinschaftseigentum. Solche Veränderungen erfordern ausnahmslos einen Beschluss der WEG-Eigentümergemeinschaft.

Juristen nennen das eine klare Abgrenzung. Ihr Sondereigentum umfasst prinzipiell das Innenleben Ihrer Wohnung: nicht-tragende Wände, Deckenverkleidungen, Bodenbeläge, aber auch Ihre Innentüren. Hier können Sie nach Belieben Wände versetzen (sofern nicht tragend), neue Bodenbeläge verlegen oder die Küche komplett umgestalten. Anders sieht es bei allem aus, was das Gebäude als Ganzes betrifft und dessen Substanz oder Erscheinungsbild prägt.

Die Regel lautet: Tragende Elemente, das Dach, die gesamte Fassade, Fenster, Balkone und sogar die Außenseiten von Wohnungstüren sind zwingend Gemeinschaftseigentum. Jede Maßnahme daran, die über die reine Instandhaltung hinausgeht und das Erscheinungsbild oder die Substanz dauerhaft umgestaltet, ist eine bauliche Veränderung. Für diese verlangt § 20 WEG einen zustimmenden Beschluss der Eigentümergemeinschaft.

Denken Sie an ein Reihenhaus: Im Inneren können Sie tun, was Sie möchten. Ändern Sie aber die Fassadenfarbe oder tauschen Sie die Fenster in einer ganz neuen Form aus, betrifft das sofort das gesamte Ensemble und erfordert Abstimmung. Ein Alleingang ist hier rechtlich nicht zulässig.

Bevor Sie also größere Vorhaben planen: Überprüfen Sie unbedingt Ihre Teilungserklärung. Dieses zentrale Dokument definiert präzise, welche Bauteile Ihrer Wohnung explizit als Sondereigentum deklariert sind und welche zum zwingenden Gemeinschaftseigentum gehören. Bei Unsicherheiten suchen Sie stets den Dialog mit Ihrem Verwalter oder einem spezialisierten Anwalt.

Gibt es Fälle, in denen ich eine Modernisierung trotz Ablehnung durchsetzen kann?

Ja, Sie können in Ausnahmefällen eine Modernisierung trotz Ablehnung Ihrer Eigentümergemeinschaft durchsetzen. Dies ist möglich über eine Beschlussersetzungsklage vor Gericht, allerdings nur unter sehr strengen Voraussetzungen. Ihr Anspruch besteht lediglich, wenn kein anderer Eigentümer über ein unvermeidliches Maß hinaus beeinträchtigt wird und das WEG-Recht die Maßnahme unterstützt. Eine sorgfältige Prüfung ist hier entscheidend.

Juristen nennen den Weg die Beschlussersetzungsklage. Dieses rechtliche Instrument erlaubt es, einen fehlenden Beschluss der WEG durch ein Gericht ersetzen zu lassen, wenn ein Eigentümer einen Anspruch auf die Maßnahme hat. Doch ein solcher Anspruch entsteht nur, wenn Ihre geplante Modernisierung keinen anderen Eigentümer in unzumutbarer Weise stört oder beeinträchtigt. Die Gerichte schauen hier sehr genau hin.

Gerade eine Veränderung des architektonischen Gesamteindrucks – beispielsweise von einem klassischen Friesenhaus-Charakter zu einem sehr modernen Stil – wird oft schnell als erhebliche Beeinträchtigung gewertet. Richter wägen das individuelle Veränderungsinteresse eines Eigentümers stets gegen das schutzwürdige Konservierungsinteresse der anderen ab. Dieses Interesse am Erhalt des ursprünglichen Erscheinungsbildes hat oft großes Gewicht und wiegt schwerer als Ihr individuelles Bestreben nach Veränderung.

Ein passender Vergleich ist das Gemälde in einer Galerie: Wenn Sie ein Miteigentümer sind, können Sie nicht einfach einen Teil des Kunstwerks übermalen, selbst wenn Sie es für eine „Modernisierung“ halten. Das Gesamtbild, der gemeinsame ästhetische Wert, genießt Schutz und muss von allen respektiert werden.

Bevor Sie rechtliche Schritte in Erwägung ziehen, dokumentieren Sie präzise, inwiefern Ihre geplante Modernisierung das Erscheinungsbild des Gemeinschaftseigentums nicht über ein unvermeidliches Maß hinaus verändert und somit die anderen Eigentümer nicht erheblich beeinträchtigt. Eine transparente Kommunikation im Vorfeld kann viele Türen öffnen.

Wie beantrage ich eine gewünschte bauliche Veränderung in der WEG formal korrekt?

Um eine bauliche Veränderung am Gemeinschaftseigentum in der WEG korrekt zu beantragen, müssen Sie zuerst einen formellen Beschluss der Eigentümergemeinschaft nach § 20 WEG einholen. Jegliche Maßnahmen sollten erst nach Vorliegen dieses zustimmenden Beschlusses ergriffen werden, um kostspielige Rückbauten zu vermeiden und rechtlich auf der sicheren Seite zu sein. Eine detaillierte Planung ist hierfür unerlässlich.

Ihre erste Anlaufstelle ist immer der WEG-Verwalter. Reichen Sie Ihren Vorschlag für die bauliche Veränderung frühzeitig und schriftlich bei ihm ein. Nur so kann Ihr Anliegen als Tagesordnungspunkt für die nächste Eigentümerversammlung aufgenommen werden. Eine detaillierte Vorbereitung ist hierbei Gold wert.

Präsentieren Sie der Gemeinschaft einen umfassenden Plan Ihrer Maßnahme. Dieser sollte Zeichnungen, die genaue Materialwahl und eine realistische Kostenschätzung enthalten. Transparenz ermöglicht den anderen Eigentümern eine fundierte Entscheidung. Außerdem können so Bedenken proaktiv angesprochen und ausgeräumt werden. Ein schriftlicher, zustimmender Beschluss der Eigentümergemeinschaft ist unerlässlich. Dieser muss unbedingt vor Baubeginn vorliegen. Ohne ihn sind Sie rechtlich nicht geschützt und riskieren einen Rückbau.

Denken Sie an die alte Weisheit: „Eile mit Weile“. Im Wohnungseigentumsrecht gilt eine ähnliche Regel: „Erst fragen, dann bauen“. Wer Fakten schafft, ohne vorher die Gemeinschaft zu fragen, kann später nicht auf Kulanz hoffen. Der Gesetzgeber hat den sogenannten „Beschlusszwang“ bewusst eingeführt.

Kontaktieren Sie daher umgehend Ihren WEG-Verwalter. Erfragen Sie den genauen Prozess für die Aufnahme Ihres Beschlussantrags über die geplante bauliche Veränderung auf die Tagesordnung der nächsten Eigentümerversammlung. So stellen Sie sicher, dass Ihr Vorhaben den korrekten Weg nimmt und Sie sich Ärger und Kosten ersparen.

Muss ich ungenehmigte Umbauten meiner Voreigentümer in der WEG entfernen?

Ja, als neuer Eigentümer einer Wohnung in einer WEG tragen Sie grundsätzlich die Verantwortung für ungenehmigte bauliche Veränderungen Ihrer Voreigentümer am Gemeinschaftseigentum. Im schlimmsten Fall sind Sie verpflichtet, diese auf eigene Kosten rückgängig zu machen. Denn das Wohnungseigentumsgesetz bleibt maßgeblich, selbst wenn die Gemeinschaft in der Vergangenheit inaktiv war; Rechtsverstöße der Vergangenheit legalisieren keine zukünftigen.

Viele denken, dass mit dem Kauf einer Immobilie auch alle vorherigen Mängel oder Unregelmäßigkeiten quasi „verjährt“ sind. Doch im Wohnungseigentumsrecht sieht die Realität anders aus. Das Wohnungseigentumsgesetz (WEG) ist ein robustes Fundament für das Zusammenleben in einer Gemeinschaft. Seine Regeln gelten unentwegt. Auch eine jahrelange Inaktivität der Eigentümergemeinschaft, etwa durch fehlende Versammlungen oder gemeinsame Abrechnungen, hebelt diese gesetzlichen Pflichten nicht aus. Ein „Nicht-Leben“ der Gemeinschaft schafft kein Gewohnheitsrecht, das beispielsweise das Erfordernis eines Beschlusses für bauliche Veränderungen aufheben könnte.

Juristen nennen das Prinzip der Kontinuität der Rechtslage. Bedeutet das für Sie? Ganz einfach: Wenn Ihr Voreigentümer beispielsweise eine Fassadenänderung ohne den nötigen WEG-Beschluss vorgenommen hat, dann bleibt diese Veränderung ungenehmigt. Die Tatsache, dass dies schon vor Jahren geschah und niemand etwas beanstandete, ändert nichts an der grundsätzlichen Rechtslage. Die Vergangenheit rechtfertigt keine anhaltenden oder neuen Verstöße. Sie treten als Rechtsnachfolger in die Pflichten des Voreigentümers ein.

Denken Sie an ein rotes Licht an der Ampel. Auch wenn Ihr Voreigentümer früher zehnmal bei Rot gefahren ist und nie erwischt wurde, heißt das nicht, dass Sie es auch dürfen – und vor allem nicht, dass es plötzlich legal ist. Die Regel bleibt bestehen.

Prüfen Sie unbedingt vor einem Kauf oder bei Kenntnisnahme umgehend alle Protokolle der Eigentümerversammlungen. Befragen Sie den Verwalter oder andere Eigentümer aktiv zu allen extern sichtbaren Veränderungen an der Immobilie. Klären Sie ab, ob diese Maßnahmen ordnungsgemäß beschlossen wurden. So vermeiden Sie kostspielige Überraschungen und eine mögliche Rückbaupflicht, die dann Sie allein tragen müssten.

Wie gehe ich vor, um Streitigkeiten bei geplanten WEG-Umbauten zu vermeiden?

Um Konflikte bei geplanten WEG-Umbauten zu vermeiden, ist der gesetzlich vorgegebene Ablauf unerlässlich. Beginnen Sie stets mit einer detaillierten Planung. Erst danach holen Sie formell einen WEG-Beschluss ein und starten anschließend mit der Umsetzung. Dieser „Beschlusszwang“ nach § 20 WEG sichert nicht nur rechtliche Klarheit, sondern schützt auch vor kostspieligen Rückbaupflichten und nachhaltig beschädigten Nachbarschaftsbeziehungen.

Juristen nennen das Prinzip der frühzeitigen Kommunikation und Transparenz einen Grundpfeiler des Miteinanders in einer Eigentümergemeinschaft. Sprechen Sie Ihr Vorhaben proaktiv mit den Miteigentümern und dem Verwalter an, bevor Sie offizielle Anträge stellen. So lassen sich Bedenken frühzeitig erkennen und adressieren. Es geht darum, eine gemeinsame Basis zu schaffen. Präsentieren Sie Ihr Projekt umfassend. Eine detaillierte und überzeugende Präsentation – etwa mit Visualisierungen, Materialproben oder sogar Gutachten – hilft der Gemeinschaft, eine fundierte Entscheidung zu treffen. Zeigen Sie auf, wie potenzielle Beeinträchtigungen minimiert werden und welchen Mehrwert der Umbau für die gesamte Anlage haben könnte. Der Gesetzgeber hat mit der WEG-Reform einen klaren „Beschlusszwang“ etabliert. Das bedeutet: Ohne einen rechtlich korrekten Beschluss der Eigentümergemeinschaft nach § 20 WEG gibt es keinen legalen Baubeginn. Eigenmächtiges Handeln ist keine Option. Es führt unweigerlich zu Problemen, wie dem Zwang zum Rückbau.

Ein passender Vergleich ist das gemeinsame Kochen: Sie können nicht einfach ohne Absprache die Zutaten ändern oder einen Gang hinzufügen, ohne das Einverständnis aller am Tisch sitzenden Gäste einzuholen. Planen Sie gemeinsam, dann schmeckt es allen am besten. Wer solo loskocht, riskiert, dass das Ergebnis niemandem mundet und die ganze Mahlzeit weggeworfen werden muss.

Erstellen Sie eine erste Entwurfsskizze oder eine präzise Beschreibung Ihres geplanten Umbaus. Anschließend planen Sie ein informelles Gespräch mit Ihrem direkten Nachbarn. Sammeln Sie hier erste Reaktionen und mögliche Bedenken, noch bevor Sie den offiziellen Antrag einreichen. Dieser frühe Dialog kann viele spätere Streitigkeiten entschärfen.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Beantwortung der FAQ Fragen keine individuelle Rechtsberatung darstellt und ersetzen kann. Alle Angaben im gesamten Artikel sind ohne Gewähr. Haben Sie einen ähnlichen Fall und konkrete Fragen oder Anliegen? Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Wir klären Ihre individuelle Situation und die aktuelle Rechtslage.

Glossar – Fachbegriffe kurz erklärt

Bauliche Veränderung

Eine bauliche Veränderung ist jede Maßnahme am Gemeinschaftseigentum, die über die reine Instandhaltung hinausgeht und den bisherigen Zustand dauerhaft umgestaltet. Juristen sehen darin eine tiefgreifendere Veränderung des Gebäudes oder seiner Anlagen, die das Erscheinungsbild oder die Substanz betrifft. Das Gesetz schreibt hierfür die Zustimmung der Eigentümergemeinschaft vor, um willkürliche Eingriffe ins gemeinsame Eigentum zu verhindern und ein harmonisches Miteinander zu sichern.

Beispiel: Die neue Fensterform und das größere Gartenhaus der Eigentümerin auf Sylt wurden als bauliche Veränderungen eingestuft, die zwingend eines Beschlusses der Gemeinschaft bedurft hätten.

Beschlussersetzungsklage

Die Beschlussersetzungsklage ermöglicht es einem Wohnungseigentümer, einen notwendigen Beschluss der Eigentümergemeinschaft durch ein Gericht ersetzen zu lassen, wenn diese eine Maßnahme zu Unrecht verweigert. Man nutzt dieses Instrument, um rechtmäßige Ansprüche auf bauliche Veränderungen oder andere Entscheidungen durchzusetzen, die im Interesse des Eigentümers liegen, aber von der Gemeinschaft blockiert werden. Das Gericht agiert dabei als eine Art Notbremse, falls die Gemeinschaft ihre Pflichten nicht erfüllt.

Beispiel: Die bauwillige Eigentümerin versuchte mittels einer Beschlussersetzungsklage, die nachträgliche Genehmigung ihrer Umbaumaßnahmen zu erwirken, scheiterte jedoch vor Gericht.

Gemeinschaftseigentum

Als Gemeinschaftseigentum bezeichnet man all jene Teile einer Wohnungseigentumsanlage, die nicht Sondereigentum sind und von allen Eigentümern gemeinsam genutzt oder für den Bestand des Gebäudes benötigt werden. Hierzu zählen tragende Wände, das Dach, die Fassade und gemeinsame Anlagen wie Treppenhäuser. Die Regelung soll sicherstellen, dass wesentliche Bestandteile des Gebäudes, die dem gesamten Zweck dienen, von allen gemeinsam verwaltet und instand gehalten werden.

Beispiel: Im Sylter Fall zählte die Hausfassade unbestreitbar zum Gemeinschaftseigentum, weshalb die Eigentümerin sie nicht eigenmächtig umgestalten durfte.

Konservierungsinteresse

Das Konservierungsinteresse meint das schützenswerte Anliegen eines Wohnungseigentümers, das ursprüngliche Erscheinungsbild und den Charakter einer Immobilie zu erhalten. Gerichte wägen dieses Interesse oft gegen das Veränderungsinteresse eines anderen Eigentümers ab. Das Gesetz gibt diesem Wunsch nach Beständigkeit hohes Gewicht, um die ästhetische und strukturelle Einheit einer Eigentumsanlage vor unkontrollierten Eingriffen zu bewahren.

Beispiel: Die klagende Nachbarin hatte ein berechtigtes Konservierungsinteresse am ursprünglichen Friesenhaus-Charakter, welches das Gericht als wichtiger bewertete als das Modernisierungsinteresse der beklagten Eigentümerin.

Sondereigentum

Sondereigentum ist der rechtlich abgetrennte und allein einem Wohnungseigentümer zugewiesene Bereich innerhalb einer Wohnungseigentumsanlage, den er eigenständig nutzen und gestalten darf. Üblicherweise umfasst dies das Innere einer Wohnung mit nicht tragenden Wänden, Bodenbelägen und Installationen. Diese Abgrenzung erlaubt individuelle Wohnraumgestaltung, ohne die Rechte der anderen Eigentümer oder die Statik des Gebäudes zu beeinträchtigen.

Beispiel: Die Eigentümerin durfte das Innere ihrer Wohnung frei gestalten, doch die Fassade ihrer Haushälfte gehörte eben nicht zu ihrem Sondereigentum.

Teilungserklärung

Die Teilungserklärung ist ein notariell beurkundetes Dokument, das ein Grundstück in Miteigentumsanteile aufteilt und festlegt, welche Bereiche Sondereigentum und welche Gemeinschaftseigentum sind. Dieses grundlegende Schriftstück bildet die rechtliche Basis für die gesamte Wohnungseigentümergemeinschaft. Es schafft klare Verhältnisse darüber, wem was gehört und welche Regeln für das Zusammenleben gelten.

Beispiel: Die Gültigkeit des Wohnungseigentumsgesetzes im vorliegenden Fall ergab sich unmittelbar aus der Teilungserklärung, die die Gemeinschaft auf Sylt begründet hatte.

Treu und Glauben (§ 242 BGB)

Der juristische Grundsatz von Treu und Glauben (§ 242 BGB) verlangt von allen Beteiligten eines Rechtsverhältnisses ein redliches und anständiges Verhalten, das Schikane oder Rechtsmissbrauch verhindert. Dieses Prinzip fungiert als allgemeine Korrekturvorschrift im Zivilrecht, die auch bei eigentlich formal korrekten Handlungen eine Grenze zieht, wenn sie den Interessen anderer missbräuchlich zuwiderlaufen. Gerichte prüfen hierbei, ob eine Partei ihre Rechte in einer unzulässigen Art und Weise ausnutzt.

Beispiel: Die beklagte Eigentümerin berief sich auf Treu und Glauben, um den Rückbau der Umbauten als schikanös darzustellen, doch das Gericht wies diesen Einwand zurück.

Wichtige Rechtsgrundlagen

- Bauliche Veränderung am Gemeinschaftseigentum (§ 20 Abs. 1 Wohnungseigentumsgesetz – WEG)Wenn ein Eigentümer das Erscheinungsbild oder die Substanz des gemeinsamen Eigentums dauerhaft umgestalten möchte, braucht er dafür grundsätzlich die Zustimmung der Eigentümergemeinschaft.

→ Bedeutung im vorliegenden Fall: Die Eigentümerin hat die Fassade, die zum Gemeinschaftseigentum gehört, durch neue Fenster und Türen umgestaltet, was eine bauliche Veränderung darstellt, die ohne einen Beschluss der Gemeinschaft unzulässig war.

- Sondereigentum und Gemeinschaftseigentum (Wohnungseigentumsgesetz – WEG)Das Gesetz unterscheidet klar zwischen dem allein einem Eigentümer gehörenden Sondereigentum (z.B. das Innere der Wohnung) und dem allen Eigentümern gemeinsam gehörenden Gemeinschaftseigentum (z.B. tragende Wände, Dach, Fassade).

→ Bedeutung im vorliegenden Fall: Da die Fassade eines Hauses zwingend zum Gemeinschaftseigentum gehört, durfte die Eigentümerin diese nicht eigenmächtig verändern, sondern musste die gemeinschaftlichen Spielregeln einhalten.

- Anspruch auf Billigung von baulichen Veränderungen (Beschlussersetzungsklage) (§ 20 Abs. 3 Wohnungseigentumsgesetz – WEG)Ein Gericht kann eine eigentlich nötige Zustimmung der Eigentümergemeinschaft nur dann ersetzen, wenn die geplante bauliche Veränderung keine anderen Eigentümer über ein geringes Maß hinaus beeinträchtigt.

→ Bedeutung im vorliegenden Fall: Die beklagte Eigentümerin konnte keine nachträgliche gerichtliche Genehmigung erhalten, da die Veränderung des architektonischen Gesamteindrucks eine erhebliche Beeinträchtigung für die Nachbarin darstellte, deren Interesse am Erhalt des ursprünglichen Zustands schützenswert ist.

- Grundsatz von Treu und Glauben und Schikaneverbot (§ 242 Bürgerliches Gesetzbuch – BGB)Dieser allgemeine Rechtsgrundsatz verlangt von allen Beteiligten ehrliches und loyales Verhalten und verbietet es, Rechte missbräuchlich oder nur zum Zweck der Schädigung eines anderen auszuüben.

→ Bedeutung im vorliegenden Fall: Das Gericht verwarf den Einwand der Beklagten, die Forderung nach Rückbau sei schikanös, da die eigenmächtige Missachtung des gesetzlichen Beschlusszwangs keinen Schutz nach diesem Grundsatz genießt und die Nachbarin ihr legitimes Recht durchsetzt.

Das vorliegende Urteil

LG Itzehoe – Az.: 11 S 44/23 – Urteil vom 28.03.2025

* Der vollständige Urteilstext wurde ausgeblendet, um die Lesbarkeit dieses Artikels zu verbessern. Klicken Sie auf den folgenden Link, um den vollständigen Text einzublenden.