Übersicht

- Das Wichtigste in Kürze

- Der Fall vor Gericht

- Muss eine Eigentümergemeinschaft einen Miteigentümer entschädigen, dessen Wohnung für eine Sanierung drei Jahre lang unbenutzbar war?

- Was genau geschah in der Wohnung des Klägers?

- Auf welcher Grundlage forderte der Eigentümer über 200.000 Euro?

- Womit verteidigte sich die Eigentümergemeinschaft?

- Warum war der Kläger überzeugt, dass der Haftungsausschluss für ihn nicht galt?

- Handelte es sich um eine normale Instandsetzung oder um mehr?

- Kann eine alte Klausel über „Schadensersatz“ einen modernen Entschädigungsanspruch ausschließen?

- Ist ein solch weitreichender Ausschluss von Ansprüchen überhaupt rechtens?

- Wie lautete das endgültige Urteil des Gerichts?

- Wichtigste Erkenntnisse

- Benötigen Sie Hilfe?

- Das Urteil in der Praxis

- Häufig gestellte Fragen (FAQ)

- Was versteht man unter einem Aufopferungsanspruch im Wohnungseigentumsrecht?

- Können Haftungsausschlussklauseln in den Gründungsdokumenten einer Eigentümergemeinschaft gesetzliche Entschädigungsansprüche ausschließen?

- Welche Dokumente sollten potenzielle Käufer von Wohnungseigentum vor dem Erwerb besonders sorgfältig prüfen?

- Wann muss ein Eigentümer erhebliche Einschränkungen seines Sondereigentums zum Wohl der gesamten Gemeinschaft dulden?

- Was gilt im Wohnungseigentumsrecht als Instandsetzungsmaßnahme und welche Auswirkungen hat dies auf die Rechte der Miteigentümer?

- Glossar – Fachbegriffe kurz erklärt

- Wichtige Rechtsgrundlagen

- Das vorliegende Urteil

Zum vorliegenden Urteil Az.: 1293 C 19323/24 WEG | Schlüsselerkenntnis | FAQ | Glossar | Kontakt

Das Wichtigste in Kürze

- Gericht: Amtsgericht München

- Datum: 30. Januar 2025

- Aktenzeichen: 1293 C 19323/24 WEG

- Verfahren: Zivilprozess

- Rechtsbereiche: Wohnungseigentumsrecht, Vertragsrecht

Beteiligte Parteien:

- Kläger: Ein Wohnungseigentümer einer Gewerbeeinheit. Er forderte von der Wohnungseigentümergemeinschaft Schadensersatz für Mietausfälle und entgangenen Gewinn wegen umfangreicher Bauarbeiten.

- Beklagte: Die Wohnungseigentümergemeinschaft. Sie wollte die Klage abweisen lassen und berief sich auf eine Klausel in der Gemeinschaftsordnung, die Schadensersatz ausschließt.

Worum ging es genau?

- Sachverhalt: Umfangreiche Bauarbeiten zur statischen Sanierung des Gebäudes führten zu massiven Beeinträchtigungen im Sondereigentum des Klägers. Dadurch entstanden dem Kläger über Jahre hinweg Mietausfälle und entgangener Gewinn.

Welche Rechtsfrage war entscheidend?

- Kernfrage: Kann ein Wohnungseigentümer vertraglich auf seinen Anspruch auf Entschädigung verzichten, wenn ihm durch umfangreiche Bauarbeiten am Gemeinschaftseigentum Schäden in seiner eigenen Wohnung entstehen?

Entscheidung des Gerichts:

- Urteil im Ergebnis: Klage abgewiesen.

- Zentrale Begründung: Das Gericht entschied, dass der Kläger keinen Anspruch auf Entschädigung hat, da dieser Anspruch wirksam in der Teilungserklärung und Gemeinschaftsordnung der Wohnungseigentümergemeinschaft ausgeschlossen wurde.

- Konsequenzen für die Parteien: Der Kläger erhält keine Entschädigung und muss die Kosten des Rechtsstreits tragen.

Der Fall vor Gericht

Muss eine Eigentümergemeinschaft einen Miteigentümer entschädigen, dessen Wohnung für eine Sanierung drei Jahre lang unbenutzbar war?

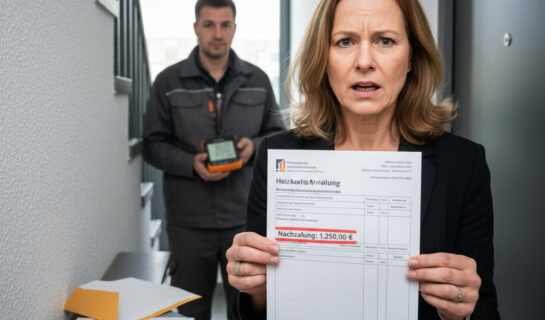

Ein Eigentümer muss zusehen, wie seine Räumlichkeiten, die er gewinnbringend vermietet hatte, für über drei Jahre in eine Baustelle verwandelt werden. Wände werden aufgerissen, Böden entfernt, die gesamte Technik herausgerissen. All dies geschieht nicht aus einer Laune heraus, sondern für eine notwendige, umfassende Sanierung des gesamten Gebäudes, die dem Erhalt des gemeinsamen Eigentums aller dient.

Als die Arbeiten endlich abgeschlossen sind, steht der Eigentümer vor einem finanziellen Schaden von über 200.000 Euro durch entgangene Mieteinnahmen und Gewinne. Intuitiv scheint der Fall klar: Wer für das Wohl der Gemeinschaft ein derart großes Opfer bringt, muss dafür entschädigt werden. Doch das Amtsgericht München sah sich mit einer Klausel in den Gründungsdokumenten der Gemeinschaft konfrontiert, die genau das zu verhindern schien. Es begann eine juristische Prüfung, die tief in das Fundament des Wohnungseigentumsrechts führte.

Was genau geschah in der Wohnung des Klägers?

Der Kläger ist Eigentümer einer Einheit im Erd- und Kellergeschoss eines Mehrfamilienhauses. Diese Räume hatte er an eine Firma vermietet, die dort ein Restaurant betrieb. Zwischen April 2019 und Juli 2022 wurde das Gebäude jedoch zum Schauplatz massiver Bauarbeiten. Es ging nicht um Schönheitsreparaturen, sondern um die „statische Ertüchtigung“ des Hauses – ein Fachbegriff für Maßnahmen, die die Standfestigkeit und Stabilität des gesamten Gebäudes sichern.

Für die Einheit des Klägers hatten diese Arbeiten dramatische Folgen. Seine Räume wurden vollständig entkernt. Um neue Stahlträger zur Stützung der Bausubstanz einziehen zu können, mussten die abgehängten Decken entfernt werden. Die gesamte Elektrik, der Bodenbelag sowie die Klima- und Lüftungsanlage wurden herausgerissen. Selbst die Fenster mussten im Zuge der Stabilisierungsmaßnahmen ausgetauscht werden. Über einen Zeitraum von mehr als drei Jahren war an einen gastronomischen Betrieb nicht zu denken. Die Einheit war eine reine Baustelle, unbenutzbar und unvermietbar. Der Kläger rechnete seinen Verlust zusammen und kam auf eine Summe von 206.832,48 Euro, die er von der Eigentümergemeinschaft forderte.

Auf welcher Grundlage forderte der Eigentümer über 200.000 Euro?

Der Kläger stützte seine Forderung nicht auf einen gewöhnlichen Schadensersatzanspruch, der in der Regel ein Verschulden voraussetzt. Er berief sich auf eine besondere Regelung im Wohnungseigentumsgesetz (WEG), den sogenannten Aufopferungsanspruch nach § 14 Absatz 3.

Dieser Anspruch ist eine Art Fairness-Regelung. Er besagt: Wenn ein einzelner Eigentümer einen Eingriff in sein Sondereigentum – also die Teile des Gebäudes, die allein ihm gehören, wie seine Wohnung – dulden muss, damit das Gemeinschaftseigentum – also die Teile, die allen gehören, wie das Fundament, die Außenwände oder das Treppenhaus – erhalten oder repariert werden kann, und ihm dadurch ein übermäßiger Nachteil entsteht, muss die Gemeinschaft ihn dafür entschädigen. Das Besondere daran ist, dass dieser Anspruch verschuldensunabhängig ist. Es spielt keine Rolle, ob die Gemeinschaft die Sanierung gut oder schlecht geplant hat. Allein die Tatsache, dass ein Eigentümer sein Eigentum für das Gemeinwohl „opfert“, löst den Anspruch auf einen angemessenen finanziellen Ausgleich aus.

Womit verteidigte sich die Eigentümergemeinschaft?

Die beklagte Eigentümergemeinschaft lehnte die Zahlung ab und verwies auf ein Dokument, das so alt ist wie die Gemeinschaft selbst: die Teilungserklärung nebst Gemeinschaftsordnung. Man kann sich diese Dokumente wie die Verfassung und die Gesetze eines kleinen Staates vorstellen, den die Eigentümergemeinschaft bildet. Jeder, der eine Wohnung in dem Gebäude kauft, unterwirft sich automatisch diesen Regeln.

In dieser „Verfassung“ fand sich in § 5 Ziffer 6 eine brisante Klausel. Sie besagte sinngemäß, dass ein Eigentümer für die Durchführung von Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen weder Schadensersatz fordern noch seine Beiträge mindern dürfe. Die Gemeinschaft argumentierte, diese Regel sei eindeutig: Der Kläger habe die Arbeiten dulden müssen, und die vereinbarte Klausel schließe jegliche Form von finanziellen Forderungen aus. Sein Pech sei sozusagen vertraglich einkalkuliert.

Warum war der Kläger überzeugt, dass der Haftungsausschluss für ihn nicht galt?

Der Kläger hielt die Klausel aus zwei Gründen nicht für anwendbar. Erstens argumentierte er, die Klausel spreche nur von „Schadensersatz“. Sein Anspruch sei aber kein klassischer Schadensersatz, sondern der besondere, verschuldensunabhängige Aufopferungsanspruch. Das seien juristisch zwei verschiedene Paar Schuhe. Der Begriff „Schadensersatz“ in der alten Klausel könne daher einen Anspruch aus der neueren, spezielleren gesetzlichen Regelung gar nicht erfassen.

Zweitens behauptete er, bei der statischen Ertüchtigung habe es sich nicht um eine normale „Instandsetzung“ gehandelt, wie sie in der Gemeinschaftsordnung beschrieben wird. Die Maßnahmen seien so umfassend und tiefgreifend gewesen – eine „fundamentale Baumaßnahme“ –, dass sie über den Anwendungsbereich der Klausel hinausgingen. Sie sei nur für alltägliche Reparaturen gedacht, nicht für eine komplette Entkernung.

Handelte es sich um eine normale Instandsetzung oder um mehr?

Das Gericht musste zunächst klären, ob die Bauarbeiten überhaupt unter die Klausel in der Gemeinschaftsordnung fielen. Es kam zu einem klaren Ergebnis: Ja. Die Richter stellten fest, dass Maßnahmen zur „statischen Ertüchtigung“ des Gebäudes eindeutig der Instandsetzung dienen. Ihr Ziel ist es, die Substanz des Gemeinschaftseigentums zu erhalten und zu sichern.

Das Argument des Klägers, es handle sich um eine „fundamentale Baumaßnahme“, die über eine normale Instandsetzung hinausgehe, überzeugte das Gericht nicht. Im Gegenteil, die Richter sahen darin sogar ein Eingeständnis, dass es sich im Kern um eine Instandsetzung handelte. Die Gemeinschaftsordnung, so das Gericht, mache keine Unterschiede beim Umfang der Arbeiten. Sie unterscheidet nicht zwischen dem Austausch eines Fensters und der kompletten Sanierung des Fundaments. Eine Instandsetzung ist eine Instandsetzung – egal wie groß. Damit war klar: Die Ausschlussklausel war auf den vorliegenden Fall grundsätzlich anwendbar.

Kann eine alte Klausel über „Schadensersatz“ einen modernen Entschädigungsanspruch ausschließen?

Dies war die entscheidende Frage des gesamten Prozesses. Das Gericht musste die alte Klausel aus der Gemeinschaftsordnung auslegen. Es verglich dazu den Wortlaut der Klausel mit dem des Gesetzes, und zwar sowohl mit der alten als auch mit der neuen Fassung des Wohnungseigentumsgesetzes.

Die Richter stellten fest, dass schon die frühere Gesetzesfassung, die bei Erstellung der Gemeinschaftsordnung galt, für den Aufopferungsanspruch den Begriff „Schaden“ verwendete. Obwohl Juristen schon immer wussten, dass es sich um einen verschuldensunabhängigen Anspruch handelte, nannte das Gesetz selbst den finanziellen Nachteil einen „Schaden“. Wenn also die Gemeinschaftsordnung in ihrer Klausel ebenfalls von „Schadensersatz“ spricht, ist es naheliegend, dass sie genau diesen gesetzlich so genannten „Schaden“ meinte. Die Formulierung in der Gemeinschaftsordnung war also direkt auf die damalige Gesetzeslage zugeschnitten.

An dieser grundsätzlichen Einordnung hat sich laut Gericht auch durch die Gesetzesreform im Jahr 2020 nichts geändert. Der neue § 14 Absatz 3 WEG formuliert den Anspruch zwar anders, beschreibt aber inhaltlich exakt denselben Rechtsgedanken: den verschuldensunabhängigen Ausgleich für ein Sonderopfer. Die alte Klausel verliert also nicht ihre Wirkung, nur weil das Gesetz neu formuliert wurde. Sie erfasst weiterhin den Kern des Anspruchs, der unverändert geblieben ist. Der Haftungsausschluss war somit wirksam.

Ist ein solch weitreichender Ausschluss von Ansprüchen überhaupt rechtens?

Können Wohnungseigentümer in ihrer „Verfassung“ einfach gesetzliche Ansprüche streichen, die dem Schutz des Einzelnen dienen? Das Gericht bejahte dies unter bestimmten Voraussetzungen, die hier erfüllt waren. Der Schlüssel liegt im Unterschied zwischen einer Vereinbarung und einem Beschluss.

Eine Vereinbarung ist Teil der ursprünglichen Teilungserklärung. Jeder Käufer stimmt ihr mit dem Erwerb seiner Wohnung zu. Die Eigentümer nutzen hier ihr Recht zur Selbstorganisation und gestalten ihre Gemeinschaftsregeln nach eigenen Vorstellungen, solange sie nicht gegen zwingendes Recht oder die guten Sitten verstoßen. Ein Beschluss hingegen ist eine Entscheidung, die die Eigentümer später mit Mehrheit treffen. Eine Mehrheit kann aber nicht einfach die Grundrechte einer Minderheit beschneiden.

Hier lag der Fall klar: Der Haftungsausschluss war Teil der ursprünglichen Vereinbarung. Damit hatten alle Eigentümer – auch der Kläger bei seinem Kauf – diesem Verzicht zugestimmt. Das Gericht sah darin auch keinen Verstoß gegen das Grundrecht auf Eigentum. Die Regelung benachteilige nicht einseitig den Kläger, sondern treffe potenziell jeden Eigentümer gleichermaßen. Jeder könnte eines Tages von einer großen Sanierung betroffen sein und müsste dann auf eine Entschädigung verzichten. Diese gegenseitige Lastenverteilung ist eine zulässige Ausgestaltung des Gemeinschaftslebens.

Wie lautete das endgültige Urteil des Gerichts?

Das Gericht fasste seine Überlegungen zusammen und kam zu einem für den Kläger bitteren Ergebnis.

- Die massiven Bauarbeiten waren rechtlich als „Instandsetzung“ einzustufen.

- Die Klausel in der Gemeinschaftsordnung, die Schadensersatzansprüche für solche Maßnahmen ausschließt, war daher anwendbar.

- Diese Klausel erfasste auch den geltend gemachten Aufopferungsanspruch, da dieser bereits im alten Recht als „Schaden“ bezeichnet wurde und der neue Paragraph inhaltlich daran anknüpft.

- Dieser vertragliche Ausschluss in der ursprünglichen Teilungserklärung war rechtlich zulässig.

Folglich hatte der Kläger keinen Anspruch auf die geforderte Entschädigung. Die Klage wurde vollständig abgewiesen. Der Eigentümer, der seine Wohnung über drei Jahre für das Wohl der Gemeinschaft geopfert hatte, blieb auf seinem Schaden von über 200.000 Euro sitzen und musste zusätzlich die Kosten des gesamten Rechtsstreits tragen.

Wichtigste Erkenntnisse

Eigentümergemeinschaften können Entschädigungsansprüche einzelner Miteigentümer durch Vereinbarungen in der ursprünglichen Teilungserklärung wirksam ausschließen – selbst bei jahrelangen, existenzbedrohenden Eingriffen.

- Umfang der Baumaßnahme entscheidet nicht über Anspruchsausschluss: Statische Ertüchtigungen gelten unabhängig von ihrem Ausmaß als Instandsetzungsmaßnahmen, auch wenn sie zur kompletten Entkernung von Wohneinheiten führen und über Jahre andauern.

- Alte Haftungsklauseln erfassen moderne Aufopferungsansprüche: Vereinbarungen, die „Schadensersatz“ für Instandsetzungen ausschließen, umfassen auch den verschuldensunabhängigen Entschädigungsanspruch nach § 14 Abs. 3 WEG, da das Gesetz traditionell von „Schaden“ spricht.

- Ursprüngliche Vereinbarung schlägt individuellen Schutz: Haftungsausschlüsse in der Teilungserklärung sind rechtlich zulässig, weil jeder Käufer ihnen durch den Erwerb zustimmt und sie alle Eigentümer gleichermaßen treffen können.

Wer Wohnungseigentum erwirbt, unterwirft sich den Spielregeln der Gemeinschaft – auch wenn diese im Einzelfall zu erheblichen finanziellen Opfern ohne Ausgleich führen.

Benötigen Sie Hilfe?

Erlitten Sie Schäden durch WEG-Bauarbeiten trotz Ausschluss in der Teilungserklärung? Lassen Sie die Rechtslage in einer unverbindlichen Ersteinschätzung prüfen.

Das Urteil in der Praxis

Was auf den ersten Blick wie ein krasser Einzelfall wirkt, ist in Wahrheit ein Weckruf an jeden Wohnungseigentümer. Das Amtsgericht München macht mit diesem Urteil unmissverständlich klar: Die Teilungserklärung kann selbst existentielle Aufopferungsansprüche des WEG-Gesetzes wirksam aushebeln. Wer eine Immobilie erwirbt, muss diese „Verfassung“ der Gemeinschaft penibel prüfen, denn sie kann das eigene Schutzschild gegen erhebliche finanzielle Lasten durch Sanierungen vollständig demontieren. Hier wurde das „Gemeinwohl“ der Gemeinschaft gnadenlos über das Schicksal des Einzelnen gestellt – ein Risiko, das sich niemand schönreden sollte.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Was versteht man unter einem Aufopferungsanspruch im Wohnungseigentumsrecht?

Ein Aufopferungsanspruch im Wohnungseigentumsrecht ist ein besonderer gesetzlicher Anspruch auf finanziellen Ausgleich, wenn eine einzelne Eigentümerin oder ein einzelner Eigentümer unverhältnismäßig große Nachteile erleidet. Diese Nachteile entstehen, weil Eingriffe in das eigene Sondereigentum für den Erhalt oder die Reparatur des Gemeinschaftseigentums geduldet werden müssen.

Man kann es sich so vorstellen: Wenn ein wichtiges Rohr im Haus, das allen Eigentümern dient, dringend repariert werden muss und dafür die Wand in einer einzigen Wohnung aufgerissen werden muss, wodurch diese Wohnung über Monate unbewohnbar wird, dann trägt die Bewohnerin dieser Wohnung eine Sonderlast für das Wohl der gesamten Gemeinschaft.

Das Besondere an diesem Anspruch ist, dass er verschuldensunabhängig besteht. Es spielt also keine Rolle, ob die Eigentümergemeinschaft die notwendigen Maßnahmen gut oder schlecht geplant oder gar Fehler gemacht hat. Im Gegensatz zum gewöhnlichen Schadensersatz, der in der Regel ein Verschulden voraussetzt, löst hier allein die Tatsache des übermäßigen Nachteils für einen Eigentümer den Anspruch aus. Beispiele für solche Nachteile sind entgangene Mieteinnahmen oder die Nutzungsunfähigkeit der Wohnung aufgrund notwendiger Bauarbeiten.

Diese Regelung stellt sicher, dass ein einzelner Eigentümer nicht allein die finanziellen Lasten trägt, die aus Maßnahmen zum Wohle der gesamten Gemeinschaft entstehen.

Können Haftungsausschlussklauseln in den Gründungsdokumenten einer Eigentümergemeinschaft gesetzliche Entschädigungsansprüche ausschließen?

Ja, Haftungsausschlussklauseln in den Gründungsdokumenten einer Eigentümergemeinschaft können gesetzliche Entschädigungsansprüche grundsätzlich ausschließen, wenn sie korrekt formuliert sind und Teil der ursprünglichen Vereinbarung sind. Ein solcher Ausschluss ist wirksam, sofern er nicht gegen zwingendes Recht oder die guten Sitten verstößt.

Stellen Sie sich die Gründungsdokumente wie einen umfassenden Vertrag vor, den alle Bewohner eines Mehrfamilienhauses beim Erwerb ihrer Einheit unterzeichnen. Wenn dieser Vertrag von Anfang an eine Regel enthält, dass für bestimmte notwendige Arbeiten kein Geld von der Gemeinschaft gefordert werden kann, dann gilt diese Regel für alle. Es ist wie eine vorab vereinbarte Spielregel für alle Beteiligten.

Solche Klauseln sind Teil der sogenannten „Vereinbarung“, die in der Teilungserklärung oder Gemeinschaftsordnung festgehalten wird. Wer eine Wohnung erwirbt, stimmt diesen Regeln automatisch zu, wodurch sie für alle Eigentümer verbindlich werden. Auch wenn sich Gesetze im Laufe der Zeit ändern oder Entschädigungsansprüche anders benannt werden, kann eine alte Klausel weiterhin gültig sein. Entscheidend ist, ob der Kern des betroffenen Anspruchs inhaltlich derselbe bleibt, auch wenn sich die juristische Formulierung verändert hat. So kann ein alter Ausschluss von „Schadensersatz“ auch moderne „Aufopferungsansprüche“ umfassen, wenn der dahinterstehende Gedanke unverändert ist.

Wichtig ist dabei die Unterscheidung zu einem „Beschluss“, der später von der Mehrheit gefasst wird. Eine Vereinbarung hingegen ist eine grundlegende Regel, die alle beim Kauf akzeptieren, und darf niemanden einseitig und unzumutbar benachteiligen.

Diese Möglichkeit schützt die Selbstorganisation von Gemeinschaften und ermöglicht es den Eigentümern, die Lasten gemeinsamer Pflichten wie notwendige Sanierungen fair untereinander aufzuteilen.

Welche Dokumente sollten potenzielle Käufer von Wohnungseigentum vor dem Erwerb besonders sorgfältig prüfen?

Potenzielle Käufer von Wohnungseigentum sollten vor dem Erwerb die Teilungserklärung und die Gemeinschaftsordnung besonders gründlich prüfen. Diese Dokumente bilden die grundlegende „Verfassung“ der Eigentümergemeinschaft.

Man kann sich diese Dokumente wie die Verfassung und die Gesetze eines kleinen Staates vorstellen, dem jeder beitritt, der eine Wohnung in dem Gebäude kauft. Genau wie die Regeln eines Staates festlegen, wer welche Rechte und Pflichten hat, regeln diese Dokumente das Zusammenleben und die finanziellen Verpflichtungen in der Eigentümergemeinschaft.

Diese entscheidenden Papiere legen nicht nur die Aufteilung von Sondereigentum (der eigenen Wohnung) und Gemeinschaftseigentum (Teile des Gebäudes, die allen gehören) fest. Sie enthalten auch wichtige Bestimmungen zu Kostenverteilung, Nutzungsrechten und können sogar weitreichende Haftungsausschlüsse für notwendige Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen enthalten. Solche Klauseln können dazu führen, dass ein einzelner Eigentümer erhebliche finanzielle Nachteile, wie entgangene Mieteinnahmen, ohne Entschädigung tragen muss, selbst wenn seine Wohnung über lange Zeit unbenutzbar ist. Jeder Käufer unterwirft sich automatisch diesen Regeln beim Erwerb.

Eine sorgfältige Prüfung vor dem Kauf ist unerlässlich, um potenzielle Risiken und finanzielle Belastungen, insbesondere bei großen Sanierungen oder unvorhergesehenen Schäden, frühzeitig zu erkennen und abzuwägen. Es empfiehlt sich, diese komplexen Dokumente vor der Kaufentscheidung gründlich analysieren zu lassen.

Wann muss ein Eigentümer erhebliche Einschränkungen seines Sondereigentums zum Wohl der gesamten Gemeinschaft dulden?

Ein Eigentümer muss erhebliche Einschränkungen seines Sondereigentums hinnehmen, wenn diese für die Instandhaltung, Instandsetzung oder ordnungsgemäße Verwaltung des gemeinschaftlichen Eigentums notwendig sind. Dies gilt insbesondere, wenn die Maßnahmen dem Schutz und Erhalt des gesamten Gebäudes dienen.

Stellen Sie sich ein Mehrfamilienhaus wie ein großes Schiff vor, auf dem viele Menschen gemeinsam reisen. Damit das Schiff seetüchtig bleibt und nicht sinkt, müssen manchmal Reparaturen am Rumpf oder an den Maschinen durchgeführt werden. Selbst wenn diese Arbeiten dazu führen, dass einzelne Kabinen vorübergehend unbenutzbar sind oder größere Umbauten erfordern, muss jeder Reisende diese zum Wohl aller dulden, um das gesamte Schiff zu retten oder zu erhalten.

Die Notwendigkeit, solche Eingriffe zu dulden, ergibt sich aus dem Wohnungseigentumsgesetz. Diese Pflicht kann auch sehr umfangreiche Maßnahmen umfassen, wie die „statische Ertüchtigung“ eines Gebäudes, bei der sogar Wände aufgerissen und ganze technische Anlagen ausgetauscht werden müssen. Es spielt dabei keine Rolle, wie massiv die Arbeiten sind; eine Instandsetzung, die der Sicherung und Stabilität des Hauses dient, muss in der Regel geduldet werden.

Die Duldungspflicht besteht grundsätzlich unabhängig davon, ob ein Anspruch auf finanziellen Ausgleich für die entstandenen Nachteile besteht. Ein Anspruch auf Entschädigung kann zwar bei übermäßiger Belastung gegeben sein, dieser kann jedoch, wie im vorliegenden Fall geschehen, durch die Gemeinschaftsordnung vertraglich ausgeschlossen sein.

Diese umfassende Duldungspflicht dient letztlich dem Schutz und dem Werterhalt des gesamten Gebäudes und damit des Eigentums aller Miteigentümer.

Was gilt im Wohnungseigentumsrecht als Instandsetzungsmaßnahme und welche Auswirkungen hat dies auf die Rechte der Miteigentümer?

Im Wohnungseigentumsrecht versteht man unter einer Instandsetzungsmaßnahme alle Arbeiten, die darauf abzielen, den ursprünglichen, ordnungsgemäßen Zustand des gemeinschaftlichen Eigentums wiederherzustellen oder zu erhalten. Dazu gehören Reparaturen und Erneuerungen von Bauteilen, die der grundlegenden Funktionsfähigkeit und Sicherung der Gebäudesubstanz dienen.

Man kann es sich wie die notwendige Wartung und Reparatur eines großen, gemeinsam genutzten Hauses vorstellen: Es geht darum, das Gebäude als Ganzes stabil und sicher zu halten, egal ob es sich um den Austausch eines einzelnen Fensters oder eine umfassende Sanierung des Fundaments handelt.

Der Umfang einer solchen Maßnahme ist dabei unerheblich; ob es eine kleine Reparatur oder eine tiefgreifende Sanierung ist, spielt für die rechtliche Einordnung keine Rolle, solange das Ziel die Wiederherstellung oder Erhaltung der Bausubstanz ist. Miteigentümer sind grundsätzlich verpflichtet, Instandsetzungsmaßnahmen am Gemeinschaftseigentum zu dulden, und die Kosten dafür werden in der Regel von der gesamten Eigentümergemeinschaft getragen.

Die korrekte Einordnung einer Baumaßnahme als Instandsetzung ist von großer Bedeutung. Sie kann entscheidend dafür sein, ob vertragliche Ausschlussklauseln, die in den Gründungsdokumenten einer Eigentümergemeinschaft (wie der Gemeinschaftsordnung) festgelegt sind, auf den konkreten Fall anwendbar sind. Dies hat direkte Auswirkungen auf potenzielle Entschädigungsansprüche, wenn das Sondereigentum eines Miteigentümers durch diese Arbeiten beeinträchtigt wird.

Diese eindeutige Definition schafft Klarheit über die Pflichten und Rechte innerhalb einer Eigentümergemeinschaft und fördert einen geregelten Umgang mit notwendigen Erhaltungsmaßnahmen.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Beantwortung der FAQ Fragen keine individuelle Rechtsberatung darstellt und ersetzen kann. Alle Angaben im gesamten Artikel sind ohne Gewähr. Haben Sie einen ähnlichen Fall und konkrete Fragen oder Anliegen? Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Wir klären Ihre individuelle Situation und die aktuelle Rechtslage.

Glossar – Fachbegriffe kurz erklärt

Aufopferungsanspruch

Ein Aufopferungsanspruch ist ein gesetzlicher Anspruch auf finanzielle Entschädigung, wenn ein Eigentümer übermäßige Nachteile für das Wohl der gesamten Eigentümergemeinschaft erleiden muss. Dieser besondere Anspruch entsteht, wenn jemand Eingriffe in sein Sondereigentum dulden muss, damit das Gemeinschaftseigentum erhalten oder repariert werden kann. Das Besondere daran ist, dass dieser Anspruch verschuldensunabhängig ist – es spielt keine Rolle, ob die Gemeinschaft Fehler gemacht hat.

Beispiel: Der Kläger berief sich auf diesen Aufopferungsanspruch nach § 14 Absatz 3 WEG, weil seine Wohnung über drei Jahre lang für die statische Ertüchtigung des Gebäudes unbenutzbar war und ihm dadurch über 200.000 Euro Schaden entstanden.

Beschluss

Ein Beschluss ist eine Entscheidung, die die Eigentümergemeinschaft später mit Mehrheit trifft, nachdem die Gemeinschaft bereits besteht. Im Gegensatz zu einer Vereinbarung kann eine Mehrheit nicht einfach die Grundrechte einer Minderheit durch einen Beschluss beschneiden. Beschlüsse regeln meist alltägliche Verwaltungsentscheidungen oder Maßnahmen, die nicht in der ursprünglichen Teilungserklärung festgelegt wurden.

Beispiel: Das Gericht unterschied klar zwischen einem Beschluss und einer Vereinbarung, weil der Haftungsausschluss Teil der ursprünglichen Vereinbarung war und nicht durch einen späteren Mehrheitsbeschluss eingeführt wurde.

Gemeinschaftseigentum

Gemeinschaftseigentum umfasst alle Teile eines Gebäudes, die allen Eigentümern gemeinsam gehören. Dazu zählen das Fundament, die Außenwände, das Treppenhaus, das Dach und tragende Bauteile. Diese Bereiche dienen der Funktionsfähigkeit und Stabilität des gesamten Gebäudes und müssen von der gesamten Eigentümergemeinschaft gemeinsam finanziert und instand gehalten werden.

Beispiel: Die statische Ertüchtigung des Gebäudes diente dem Erhalt des Gemeinschaftseigentums, weshalb alle Eigentümer die Kosten tragen mussten und der betroffene Eigentümer die Maßnahmen dulden musste.

Gemeinschaftsordnung

Eine Gemeinschaftsordnung ist wie die Verfassung einer Eigentümergemeinschaft, die das Zusammenleben und die Rechte und Pflichten aller Eigentümer regelt. Sie wird zusammen mit der Teilungserklärung erstellt und enthält detaillierte Bestimmungen über Kostenverteilung, Nutzungsrechte und kann auch Haftungsausschlüsse festlegen. Jeder Käufer einer Wohnung unterwirft sich automatisch diesen Regeln.

Beispiel: In der Gemeinschaftsordnung fand sich in § 5 Ziffer 6 die entscheidende Klausel, die Schadensersatzansprüche für Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen ausschloss und damit die Forderung des Klägers verhinderte.

Sondereigentum

Sondereigentum bezeichnet die Teile des Gebäudes, die allein einem einzelnen Eigentümer gehören. Das ist in der Regel die eigene Wohnung mit allem, was dazugehört – Wände, Böden, Fenster und die Innenausstattung. Der Eigentümer kann über sein Sondereigentum grundsätzlich frei verfügen, muss aber Eingriffe dulden, wenn diese für das Gemeinschaftseigentum notwendig sind.

Beispiel: Die Einheit des Klägers im Erd- und Kellergeschoss war sein Sondereigentum, das für die Bauarbeiten vollständig entkernt werden musste, wodurch es über drei Jahre lang unbenutzbar war.

Teilungserklärung

Eine Teilungserklärung ist das grundlegende Dokument, das festlegt, wie ein Gebäude in Sondereigentum und Gemeinschaftseigentum aufgeteilt wird. Sie funktioniert wie die Gründungsurkunde einer Eigentümergemeinschaft und enthält alle wesentlichen Regeln für das Zusammenleben. Zusammen mit der Gemeinschaftsordnung bildet sie die rechtliche Basis, der sich alle Eigentümer beim Kauf ihrer Wohnung unterwerfen.

Beispiel: Der Haftungsausschluss war Teil der ursprünglichen Teilungserklärung nebst Gemeinschaftsordnung, weshalb das Gericht ihn als wirksame Vereinbarung ansah, der alle Eigentümer zugestimmt hatten.

Vereinbarung

Eine Vereinbarung ist Teil der ursprünglichen Gründungsdokumente einer Eigentümergemeinschaft, der jeder Käufer automatisch zustimmt. Im Gegensatz zu späteren Beschlüssen nutzen die Eigentümer hier ihr Recht zur Selbstorganisation und können ihre Gemeinschaftsregeln nach eigenen Vorstellungen gestalten, solange sie nicht gegen zwingendes Recht verstoßen. Vereinbarungen sind besonders weitreichend und können sogar gesetzliche Ansprüche ausschließen.

Beispiel: Das Gericht stellte fest, dass der Haftungsausschluss eine wirksame Vereinbarung war, weil sie Teil der ursprünglichen Teilungserklärung war und alle Eigentümer – auch der Kläger beim Kauf – diesem Verzicht zugestimmt hatten.

Wichtige Rechtsgrundlagen

Aufopferungsanspruch (§ 14 Absatz 3 Wohnungseigentumsgesetz – WEG)

Diese spezielle Regelung im Wohnungseigentumsrecht sorgt für einen finanziellen Ausgleich, wenn ein Eigentümer sein Sondereigentum für das Gemeinwohl der Eigentümergemeinschaft opfern muss und ihm dabei ein übermäßiger Schaden entsteht.

→ Bedeutung im vorliegenden Fall: Der Kläger stützte seine Forderung über 200.000 Euro auf diesen verschuldensunabhängigen Anspruch, weil seine Wohnung über drei Jahre für die Sanierung des Gemeinschaftseigentums unbenutzbar war.

Teilungserklärung und Gemeinschaftsordnung als Vereinbarung (Grundprinzip des Wohnungseigentumsrechts)

Die Teilungserklärung und die darin enthaltene Gemeinschaftsordnung sind die grundlegenden Regeln einer Wohnungseigentümergemeinschaft, denen alle Eigentümer beim Erwerb ihrer Wohnung zustimmen und die rechtlich sehr bindend sind.

→ Bedeutung im vorliegenden Fall: Die Eigentümergemeinschaft berief sich auf eine Klausel in ihrer alten Gemeinschaftsordnung, um den Aufopferungsanspruch des Klägers auszuschließen; die Gültigkeit dieser Klausel hing maßgeblich davon ab, dass sie Teil dieser ursprünglichen, von allen akzeptierten Vereinbarung war.

Auslegung von Rechtsgeschäften (Allgemeines Rechtsprinzip – §§ 133, 157 BGB, § 157 BGB)

Juristen müssen den wahren Sinn und Zweck von Verträgen oder anderen rechtlichen Erklärungen ermitteln, indem sie den Wortlaut und den Kontext der Entstehungszeit berücksichtigen, um festzustellen, was die Parteien wirklich regeln wollten.

→ Bedeutung im vorliegenden Fall: Das Gericht musste die alte Klausel in der Gemeinschaftsordnung, die „Schadensersatz“ ausschloss, dahingehend auslegen, ob dieser Begriff auch den Aufopferungsanspruch umfasste, selbst wenn sich die gesetzliche Formulierung über die Jahre geändert hat.

Instandsetzung (Wohnungseigentumsrecht)

Instandsetzung umfasst Maßnahmen, die erforderlich sind, um das Gemeinschaftseigentum in einem ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten oder diesen wiederherzustellen, unabhängig vom Umfang der Arbeiten.

→ Bedeutung im vorliegenden Fall: Der Kläger argumentierte, die massiven Arbeiten an seiner Wohnung seien keine „normale“ Instandsetzung gewesen, was das Gericht jedoch verneinte und die Arbeiten – auch wenn sie sehr umfangreich waren – klar als Instandsetzungsmaßnahmen einstufte, wodurch die Ausschlussklausel prinzipiell anwendbar war.

Das vorliegende Urteil

AG München – Az.: 1293 C 19323/24 WEG – Urteil vom 30.01.2025

* Der vollständige Urteilstext wurde ausgeblendet, um die Lesbarkeit dieses Artikels zu verbessern. Klicken Sie auf den folgenden Link, um den vollständigen Text einzublenden.