Ein neuer Eigentümer kündigte die Wohnung wegen Eigenbedarfs, doch eine vertragliche Einschränkung des Kündigungsrechts durch Altvertrag stand im Weg. Obwohl der gesetzliche Eigenbedarf nachgewiesen wurde, war die über 30 Jahre alte Mietklausel überraschend strenger als das Gesetz.

Übersicht

- Das Wichtigste in Kürze

- Erhöhter Bestandsschutz: Kann eine alte Vertragsklausel eine neue Eigenbedarfskündigung aushebeln?

- Ein Vertrag mit weitreichenden Folgen: Die Geschichte hinter der Kündigung

- Welche Gesetze entscheiden über Sieg oder Niederlage?

- Warum entschied das Landgericht Berlin zugunsten der Mieterin?

- Welche Lehren lassen sich aus diesem Urteil ziehen?

- Die Urteilslogik

- Benötigen Sie Hilfe?

- Experten Kommentar

- Häufig gestellte Fragen (FAQ)

- Kann eine alte Vertragsklausel meinen Eigenbedarf als neuer Eigentümer verhindern?

- Muss ich als neuer Vermieter strengere Kündigungsvoraussetzungen erfüllen?

- Muss der Käufer alle Kündigungsbeschränkungen aus dem Altvertrag übernehmen?

- Reicht mein gesetzlicher Eigenbedarf für eine Kündigung bei erhöhtem Vertragsschutz aus?

- Wie prüfe ich als Käufer vermietete Wohnungen auf erhöhten Mieterschutz?

- Glossar – Fachbegriffe kurz erklärt

- Das vorliegende Urteil

Zum vorliegenden Urteil Az.: 67 S 221/24 | Schlüsselerkenntnis | FAQ | Glossar | Kontakt

Das Wichtigste in Kürze

- Gericht: Landgericht Berlin

- Datum: 20.05.2025

- Aktenzeichen: 67 S 221/24

- Verfahren: Berufungsverfahren

- Rechtsbereiche: Mietrecht, Eigenbedarf, Bestandsschutz

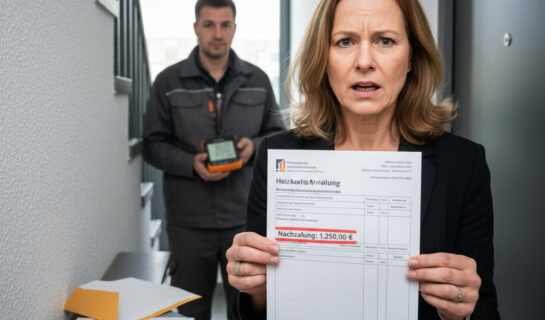

- Das Problem: Ein neuer Eigentümer kündigte der Mieterin wegen Eigenbedarfs. Der Eigentümer wollte die Wohnung für sich, seine Verlobte und die Kinder nutzen. Die Mieterin berief sich auf eine vertragliche Klausel, die strengere Kündigungsregeln vorsah.

- Die Rechtsfrage: Muss ein neuer Wohnungskäufer sich an eine alte Vertragsklausel halten, die den Mieter über das gesetzliche Maß hinaus schützt? Verhindert dieser erhöhte Bestandsschutz eine Kündigung, obwohl der gesetzliche Eigenbedarf erfüllt ist?

- Die Antwort: Nein. Die Räumungsklage wurde endgültig abgewiesen. Der Eigentümer ist an die vertraglich vereinbarte, höhere Schutzhürde gebunden. Der gesetzliche Standard-Eigenbedarf reichte nicht aus, um diese erhöhte Hürde zu überwinden.

- Die Bedeutung: Der Käufer einer vermieteten Wohnung tritt umfassend in alle Rechte und Pflichten des alten Vermieters ein. Bestehende Altverträge mit erhöhtem Kündigungsschutz können eine Eigenbedarfskündigung verhindern, selbst wenn der neue Eigentümer einen ernsthaften gesetzlichen Wohnbedarf hat.

Erhöhter Bestandsschutz: Kann eine alte Vertragsklausel eine neue Eigenbedarfskündigung aushebeln?

Ein Käufer erwirbt eine vermietete Wohnung, um dort mit seiner Familie ein neues Zuhause zu schaffen. Der Eigenbedarf ist nachvollziehbar, die Kündigung formal korrekt. Dennoch scheitert er vor Gericht. Der Grund: eine über 30 Jahre alte Klausel im ursprünglichen Mietvertrag, die der Mieterin einen Schutz gewährt, der weit über das gesetzliche Maß hinausgeht. In seiner Entscheidung vom 20. Mai 2025 (Az. 67 S 221/24) musste das Landgericht Berlin eine fundamentale Frage des Mietrechts klären: Wie stark bindet ein solcher „Altvertrag“ einen neuen Eigentümer, der in die Fußstapfen des ursprünglichen Vermieters tritt? Das Urteil ist eine präzise Lektion über die Macht von Verträgen und den Grundsatz, dass Kauf nicht Miete bricht.

Ein Vertrag mit weitreichenden Folgen: Die Geschichte hinter der Kündigung

Die Geschichte beginnt am 10. September 1991. Eine Mieterin schließt mit einer Wohnungsbaugesellschaft einen Mietvertrag für eine Wohnung in Berlin ab. Dieser Vertrag enthält eine bemerkenswerte Klausel in § 5 Absatz 3. Sie besagt, dass eine Kündigung durch den Vermieter nur in besonderen Ausnahmefällen möglich ist. Es müssen „wichtige berechtigte Interessen“ vorliegen, die eine Beendigung des Mietverhältnisses „notwendig machen“. Diese Formulierung verspricht der Mieterin einen deutlich stärkeren Schutz, als ihn das Gesetz üblicherweise vorsieht.

Jahre später, im Februar 1998, wird die Wohnung modernisiert. Die Parteien schließen eine Zusatzvereinbarung, die den ursprünglichen Mietvertrag in einigen Punkten abändert. Eine dieser Änderungen ist ein expliziter Kündigungsschutz: Für zehn Jahre nach Abschluss der Bauarbeiten sind Kündigungen wegen Eigenbedarfs ausgeschlossen.

Wieder vergehen Jahrzehnte. Die Wohnung wird verkauft. Der neue Eigentümer, der Kläger in diesem Verfahren, hat eigene Pläne. Er möchte mit seiner Verlobten, deren Tochter und der gemeinsamen Tochter in die Wohnung einziehen. Mit Schreiben vom 28. September 2023 kündigt er der langjährigen Mieterin wegen Eigenbedarfs. Als diese sich weigert, die Wohnung zu räumen, erhebt der Eigentümer Räumungsklage. Das Amtsgericht Mitte weist seine Klage jedoch ab. Unbeirrt legt der Eigentümer Berufung beim Landgericht Berlin ein, doch auch hier hat er keinen Erfolg.

Welche Gesetze entscheiden über Sieg oder Niederlage?

Im Zentrum dieses Falles stehen zwei entscheidende Paragraphen des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB), deren Zusammenspiel das Gericht zu bewerten hatte.

Zum einen ist das die gesetzliche Grundlage für die Eigenbedarfskündigung selbst, geregelt in § 573 Abs. 2 Nr. 2 BGB. Dieser Paragraph erlaubt einem Vermieter die Kündigung, wenn er die Räume als Wohnung für sich, seine Familienangehörigen oder Angehörige seines Haushalts „benötigt“. Die Rechtsprechung verlangt hierfür einen ernsthaften, nachvollziehbaren und vernünftigen Nutzungswunsch. Der bloße Wunsch, in der eigenen Immobilie zu wohnen, genügt – solange er nicht vorgeschoben oder missbräuchlich ist.

Zum anderen spielt § 566 BGB eine Schlüsselrolle. Dieser Paragraph verankert den berühmten Grundsatz „Kauf bricht nicht Miete“. Er schützt Mieter davor, bei einem Verkauf der Wohnung ihr Zuhause zu verlieren. Der Erwerber tritt kraft Gesetzes in alle Rechte und Pflichten ein, die sich aus dem bestehenden Mietverhältnis ergeben. Er wird also so behandelt, als hätte er den ursprünglichen Mietvertrag selbst unterschrieben. Die entscheidende Frage für das Gericht war, ob dies auch für außergewöhnliche Schutzklauseln gilt, die weit über den gesetzlichen Standard hinausgehen.

Warum entschied das Landgericht Berlin zugunsten der Mieterin?

Das Landgericht bestätigte die Entscheidung der Vorinstanz und wies die Berufung des Klägers zurück. Die Richter erkannten zwar an, dass der vom Kläger geltend gemachte Eigenbedarf die gesetzlichen Hürden des § 573 BGB dem Grunde nach erfüllt. Sein Wunsch, mit seiner Familie zusammenzuziehen, sei nachvollziehbar und sein Wohnbedarf nicht überhöht. Dennoch scheiterte die Kündigung an der vertraglichen Sonderregelung, die der neue Eigentümer von seinem Vorgänger „geerbt“ hatte. Die Argumentation des Gerichts folgte einer klaren Linie, die die Argumente des Klägers Punkt für Punkt entkräftete.

Warum der gesetzliche Eigenbedarf hier nicht ausreichte

Das Herzstück der Entscheidung ist die Analyse der besonderen Vertragsklausel aus dem Jahr 1991. Das Gericht stellte fest, dass § 5 Abs. 3 des Mietvertrages einen deutlich strengeren Maßstab anlegt als das Gesetz. Während das BGB ein „Berechtigtes Interesse“ des Vermieters genügen lässt, verlangt der Vertrag „wichtige berechtigte Interessen“, die eine Kündigung „notwendig machen“.

Die Richter interpretierten dies als eine bewusste Verschärfung des Kündigungsrechts. Die Parteien hatten damals einen „Eigenbedarf plus X“ vereinbart. Es genügt also nicht, einen gewöhnlichen, legitimen Eigenbedarf nachzuweisen. Der Vermieter muss vielmehr eine besondere Ausnahmesituation darlegen, die die Beendigung des Mietverhältnisses unumgänglich macht. Der vom Kläger vorgetragene Wunsch, mit seiner Familie eine gemeinsame Wohnung zu beziehen, stellt zwar einen klassischen Fall des gesetzlichen Eigenbedarfs dar, erfüllt aber nicht diese vertraglich erhöhten Anforderungen. Es ist ein Normalfall, kein Ausnahmefall.

Gilt der Schutz auch für den neuen Eigentümer? Die Logik des § 566 BGB

Der Kläger hatte argumentiert, die Schutzklausel sei auf ihn nicht anwendbar. Sie sei ursprünglich mit einer Wohnungsbaugesellschaft vereinbart worden und habe nur für diese als juristische Person gegolten. Er als privater Erwerber sei davon nicht betroffen. Diesem Argument erteilte das Gericht eine klare Absage.

Die Richter verwiesen auf den unmissverständlichen Zweck des § 566 BGB: den umfassenden Schutz des Mieters bei einem Eigentümerwechsel. Der Erwerber tritt in den Vertrag so ein, wie er ist – mit allen Vorteilen, aber auch mit allen Nachteilen und Einschränkungen. Dazu gehört auch eine vertraglich vereinbarte Kündigungsbeschränkung. Dass der neue Vermieter eine andere Rechtsform hat als der alte, ändert daran nichts. Die Klausel schützte die Position der Mieterin, und dieser Schutz geht mit dem Verkauf der Wohnung auf den neuen Eigentümer über. Hätte der Kläger dies vermeiden wollen, hätte er vor dem Kauf den Mietvertrag sorgfältig prüfen müssen.

Hat die spätere Modernisierungsvereinbarung den alten Schutz aufgehoben?

Ein weiterer zentraler Punkt der Argumentation des Klägers war die Modernisierungsvereinbarung von 1998. Er vertrat die Ansicht, dass deren Regelung zum Kündigungsausschluss (§ 5 Abs. 7) die ältere, strengere Klausel aus dem Hauptvertrag (§ 5 Abs. 3) ersetzt habe. Da die Zehnjahresfrist aus der Modernisierungsvereinbarung längst abgelaufen sei, gäbe es nun gar keinen besonderen Schutz mehr.

Auch hier folgte das Gericht dem Kläger nicht. Es interpretierte die Vereinbarung von 1998 als eine zusätzliche und zeitlich begrenzte Schutzmaßnahme für die Mieterin, nicht als eine dauerhafte Aufhebung des ursprünglichen Schutzes. Die Vereinbarung änderte den Mietvertrag laut ihrem eigenen Wortlaut nur in den „nachstehenden Punkten“. Sie schuf für zehn Jahre einen absoluten Ausschluss von Eigenbedarfskündigungen, um die Mieterin nach der Modernisierung besonders zu schützen. Nach Ablauf dieser Frist fiel dieser absolute Schutz zwar weg, aber der grundlegende, erhöhte Bestandsschutz aus dem ursprünglichen Vertrag von 1991 lebte wieder auf. Die Modernisierungsvereinbarung schwächte den Schutz der Mieterin also nicht, sondern stärkte ihn vorübergehend.

Warum das Grundrecht auf Familie die Kündigung nicht rettete

Zuletzt berief sich der Kläger auf sein durch Artikel 6 des Grundgesetzes (GG) geschütztes Recht auf Familienleben. Das Gericht erkannte dieses Recht zwar an und berücksichtigte es bei der Prüfung, ob überhaupt ein berechtigtes Interesse im Sinne des Gesetzes vorliegt. Es stellte jedoch klar, dass dieses Grundrecht nicht dazu führt, vertraglich eingegangene Verpflichtungen einfach auszuhebeln. Die verfassungsrechtliche Position des Eigentümers gibt ihm nicht das Recht, einen mieterschützenden Vertrag einseitig zu brechen. Der Kläger ist frei, sein Familienleben an einem anderen Ort zu verwirklichen; der besondere vertragliche Schutz der Mieterin hat in diesem Fall Vorrang.

Welche Lehren lassen sich aus diesem Urteil ziehen?

Dieses Urteil des Landgerichts Berlin beleuchtet zwei fundamentale Prinzipien des deutschen Mietrechts, die für Käufer von vermieteten Immobilien von höchster Relevanz sind. Es verdeutlicht eindrücklich, dass das Verstehen dieser Prinzipien entscheidend ist, um kostspielige Fehleinschätzungen zu vermeiden.

Die erste und wichtigste Lehre ist die enorme Tragweite des Grundsatzes „Augen auf beim Immobilienkauf“. Der Erwerber einer vermieteten Wohnung kauft nicht nur Mauern und Grund, sondern übernimmt ein bestehendes Rechtsverhältnis mit all seinen Besonderheiten. Wie der Fall zeigt, können jahrzehntealte Klauseln in einem Mietvertrag die eigenen Nutzungspläne vollständig durchkreuzen. Eine sorgfältige Prüfung (Due Diligence) des Mietvertrages vor dem Kauf ist daher unerlässlich. Besondere Kündigungsbeschränkungen oder unübliche Vereinbarungen müssen identifiziert und bewertet werden, da sie den wirtschaftlichen und praktischen Wert der Immobilie erheblich beeinflussen können.

Die zweite zentrale Erkenntnis betrifft das umfassende Verständnis des § 566 BGB. Der Grundsatz „Kauf bricht nicht Miete“ ist mehr als nur ein Slogan. Er bedeutet, dass der Käufer rechtlich vollständig in die Position des bisherigen Vermieters eintritt. Er kann sich nicht die vorteilhaften Aspekte des Vertrages herauspicken (wie die Mieteinnahmen) und die nachteiligen (wie einen erhöhten Kündigungsschutz) ignorieren. Der Gesetzgeber hat hier bewusst eine Entscheidung zugunsten der Stabilität des Mietverhältnisses und des Schutzes des Mieters getroffen. Wer eine vermietete Wohnung erwirbt, muss sich darauf einstellen, die bestehenden vertraglichen Vereinbarungen zu respektieren – selbst wenn sie strenger sind als die gesetzlichen Mindeststandards.

Die Urteilslogik

Vertragliche Vereinbarungen schaffen einen Bestandsschutz, der selbst einen berechtigten gesetzlichen Eigenbedarf des Erwerbers vollständig aushebeln kann.

- Übernahme des vollen Vertragsumfangs: Wer eine vermietete Immobilie erwirbt, tritt in alle vertraglichen Rechte und Pflichten des Voreigentümers ein und übernimmt uneingeschränkt sämtliche, auch die strengsten, Kündigungsbeschränkungen.

- Priorität vertraglich erhöhter Anforderungen: Eine Kündigung scheitert, wenn der Mietvertrag strengere Anforderungen an die Notwendigkeit der Beendigung stellt; hier genügt der normale, legitime gesetzliche Eigenbedarf nicht, da der Vermieter eine Ausnahmesituation beweisen muss.

- Grundrechte legitimieren keinen Vertragsbruch: Selbst das verfassungsrechtlich geschützte Recht auf Familienleben entbindet den Eigentümer nicht von den vertraglich eingegangenen Pflichten und Beschränkungen gegenüber dem Mieter.

Immobilienkäufer müssen die immense Rechtsmacht jahrzehntealter Mietverträge anerkennen und die Due Diligence zur Pflicht machen.

Benötigen Sie Hilfe?

Gilt der erhöhte Kündigungsschutz Ihres Altvertrages auch für den neuen Eigentümer? Kontaktieren Sie uns für eine unverbindliche Ersteinschätzung Ihrer spezifischen Lage.

Experten Kommentar

30 Jahre alte Tinte kann die Zukunftspläne eines neuen Eigentümers komplett lahmlegen – das ist die klare Botschaft dieses Urteils. Der Grundsatz „Kauf bricht nicht Miete“ gilt lückenlos, was bedeutet: Wer eine Immobilie erwirbt, übernimmt vertragliche Kündigungshürden, die weit über den gesetzlichen Rahmen hinausgehen. Es reicht nicht, nur den eigenen Wohnbedarf nachzuweisen; die Übernahme eines solchen Altvertrags bindet den Erwerber konsequent an diese strengeren Spielregeln. Für Käufer von vermieteten Wohnungen heißt das: Die Due Diligence des Mietvertrags vor dem Kauf ist wichtiger als jede Besichtigung der Immobilie selbst.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Kann eine alte Vertragsklausel meinen Eigenbedarf als neuer Eigentümer verhindern?

Ja, eine jahrzehntealte Vertragsklausel kann Ihren gesetzlich anerkannten Eigenbedarf als neuer Eigentümer vollständig aushebeln. Viele Käufer empfinden das als ungerecht, doch Sie treten nach § 566 BGB in den Mietvertrag so ein, wie er ist. Das bedeutet, Sie „erben“ alle Kündigungsbeschränkungen, die Ihr Vorgänger vereinbart hat. Der neue Eigentümer übernimmt den Vertrag unverändert.

Der Grund dafür liegt in einem übergesetzlichen, strengeren Mieterschutz, den die Klausel festlegt. Solche Altverträge verlangen oft einen deutlich strengeren Maßstab als das BGB, beispielsweise indem sie eine Kündigung nur bei „wichtigen berechtigten Interessen“ oder einer tatsächlichen Notwendigkeit erlauben. Während das Gesetz lediglich einen vernünftigen Nutzungswunsch fordert, müssen Sie bei einer solchen Klausel eine echte Ausnahmesituation beweisen. Ihr geplanter Eigenbedarf, selbst wenn er legitim ist, wird vom Gericht dann lediglich als „Normalfall“ eingestuft.

Konkret scheiterte ein Käufer, der mit seiner Familie einziehen wollte, vor dem Landgericht Berlin, weil der Altvertrag die Notwendigkeit der Kündigung forderte. Die Richter erkannten seinen gesetzlichen Anspruch auf die Wohnung zwar formal an, werteten diesen aber nicht als ausreichend, um die vertraglich höhere Hürde zu überspringen. Das Gericht stellte klar, dass verfassungsrechtliche Positionen, wie das Recht auf Familie, vertraglich eingegangene Pflichten nicht einfach brechen.

Fordern Sie unverzüglich vom Verkäufer den ursprünglichen Mietvertrag an und suchen Sie explizit im Kündigungsparagraphen nach Wörtern wie „Notwendigkeit“ oder „wichtige berechtigte Interessen“.

Muss ich als neuer Vermieter strengere Kündigungsvoraussetzungen erfüllen?

Ja, als neuer Vermieter müssen Sie in der Tat strengere Kündigungsvoraussetzungen erfüllen, wenn der ursprüngliche Mietvertrag entsprechende Schutzklauseln enthält. Sie treten in den Vertrag so ein, wie er geschlossen wurde, und übernehmen damit auch alle Einschränkungen des Voreigentümers. Fordert der Altvertrag eine „Notwendigkeit“ der Kündigung, müssen Sie diesen vertraglich erhöhten Standard, den sogenannten ‚Eigenbedarf plus X‘, nachweisen.

Der Gesetzgeber verlangt für eine Kündigung wegen Eigenbedarfs lediglich ein „berechtigtes Interesse“ des Vermieters, also einen vernünftigen, nachvollziehbaren Nutzungswunsch. Verträge können diesen Schutz jedoch bewusst verschärfen. Richter interpretieren Formulierungen wie „wichtige berechtigte Interessen“ als Forderung nach einer besonderen Ausnahmesituation. Ihr Eigenbedarf muss die Beendigung des Mietverhältnisses unumgänglich machen, anstatt nur einen vernünftigen Nutzungswunsch darzustellen.

Das Landgericht Berlin hat klargestellt, dass der bloße Wunsch, mit der Familie zusammenzuziehen, diesen erhöhten Standard nicht erreicht. Solche Argumente beschreiben lediglich den „Normalfall“ des gesetzlichen Eigenbedarfs. Um die vertraglich geforderte „Notwendigkeit“ zu erfüllen, müssen Sie objektive Faktoren vorlegen. Überlegen Sie, welche Aspekte Ihre derzeitige Wohnsituation objektiv unzumutbar, gesundheitlich zwingend oder existenziell unhaltbar machen.

Prüfen Sie vor einer Kündigung genau, ob Ihr Fall die Schwelle zur vertraglichen „Notwendigkeit“ überhaupt erreichen kann.

Muss der Käufer alle Kündigungsbeschränkungen aus dem Altvertrag übernehmen?

Ja, der Grundsatz Kauf bricht nicht Miete ist umfassend. Beim Erwerb einer vermieteten Immobilie treten Sie nach § 566 BGB vollständig in den bestehenden Vertrag ein. Sie übernehmen alle Rechte des Voreigentümers, aber auch alle seine Pflichten und Nachteile. Dazu zählen explizit alle Kündigungsbeschränkungen, selbst wenn diese seit Jahrzehnten im Vertrag verankert sind.

Der Gesetzgeber verfolgt mit dieser Regelung den umfassenden Schutz der Mieterposition bei einem Eigentümerwechsel. Der neue Eigentümer kann sich die vorteilhaften Vertragspunkte, wie die Mieteinnahmen, nicht herauspicken. Gleichzeitig kann er die nachteiligen Aspekte, wie einen erhöhten Kündigungsschutz, nicht ignorieren. Der Vertrag wird wie er ist übernommen. Dies gilt auch, wenn die Kündigungsbeschränkungen deutlich über den gesetzlichen Mindeststandard hinausgehen.

Insbesondere spielt die Rechtsform des ursprünglichen Vermieters keine Rolle für die Gültigkeit der Schutzklauseln. Gerichte haben das Argument zurückgewiesen, dass eine Klausel nur für eine große Wohnungsbaugesellschaft galt und nicht für eine Privatperson. Die vertragliche Schutzklausel haftet am Mietverhältnis und nicht an der Person des Vermieters. Entscheidend ist die vertragliche Vereinbarung, die Sie als Erwerber zwingend übernehmen.

Kalkulieren Sie beim Kaufpreis einen Risikopuffer für den potenziellen Verlust der Eigennutzung ein, falls strenge Beschränkungen die Immobilie zum reinen Renditeobjekt machen.

Reicht mein gesetzlicher Eigenbedarf für eine Kündigung bei erhöhtem Vertragsschutz aus?

Nein, der vom Gesetzgeber geforderte berechtigte Nutzungswunsch nach § 573 BGB genügt bei einem vertraglich erhöhten Kündigungsschutz in der Regel nicht. Wenn der Altvertrag strengere Maßstäbe festlegt, müssen Sie diesen höheren vertraglichen Standard erfüllen. Gerichte sehen den normalen Eigenbedarf in diesem Fall lediglich als einen „Normalfall“ an. Sie müssen eine qualifizierte Begründung liefern, die über das bloße Bedürfnis hinausgeht.

Die Unterscheidung liegt in der Gewichtung des Interesses. Das Gesetz verlangt lediglich, dass der Wunsch des Vermieters vernünftig und nachvollziehbar ist. Ein alter Vertrag, der jedoch „wichtige berechtigte Interessen“ und eine Kündigungsnotwendigkeit fordert, verschärft diese Hürde bewusst. Richter interpretieren diese strengere vertragliche Klausel als eine vereinbarte Ausnahmesituation. Die Vertragsparteien haben dem Mieter damit einen Schutz zugesichert, der über die gesetzliche Mindestanforderung hinausgeht.

Der Wunsch, mit der Familie zusammenzuziehen, ist ein klassischer, legitimer Nutzungswunsch. Im Kontext eines erhöhten Bestandsschutzes reicht dieses Argument aber nicht aus, da es keine Ausnahme darstellt. Der Vermieter muss vielmehr darlegen, warum die Beendigung des Mietverhältnisses unabdingbar oder gesundheitlich zwingend ist. Ohne einen solchen Nachweis entscheidet der Richter zugunsten des Mieters, weil die Kündigungsbegründung die vertraglich vereinbarte Schwelle nicht überschreitet.

Vergleichen Sie die Formulierung des Kündigungsgrundes in Ihrem Schreiben wörtlich mit der strengen Klausel des Altvertrages.

Wie prüfe ich als Käufer vermietete Wohnungen auf erhöhten Mieterschutz?

Die sorgfältige Due Diligence ist vor dem Kauf einer vermieteten Immobilie unerlässlich, um das Risiko eines blockierten Eigenbedarfs zu vermeiden. Als Käufer müssen Sie alle vorhandenen Mietverträge und Nachträge umfassend juristisch prüfen. Eine oberflächliche Durchsicht des aktuellen Standardvertrages genügt nicht, um verborgene, mieterschützende Kündigungsbeschränkungen zu entdecken.

Die Regel: Nach dem Grundsatz „Kauf bricht nicht Miete“ (§ 566 BGB) übernehmen Sie alle Pflichten des Voreigentümers, sodass jahrzehntealte Schutzklauseln wirksam bleiben. Konzentrieren Sie sich im Kündigungsparagraphen (meist § 5) auf qualitative Verschärfungen. Suchen Sie nach Formulierungen, die über den gesetzlichen Standard des § 573 BGB hinausgehen, etwa die Forderung nach ‚wichtigen berechtigten Interessen‘ oder der Notwendigkeit der Kündigung.

Prüfen Sie unbedingt die gesamte Vertragshistorie, insbesondere alle Zusatzvereinbarungen oder Nachträge. Ein Beispiel: Eine spätere Modernisierungsvereinbarung mit einem zeitlich befristeten Kündigungsausschluss (zum Beispiel zehn Jahre) ersetzt den unbefristeten, strengeren Schutz aus dem ursprünglichen Hauptvertrag meist nicht. Das Landgericht Berlin stellte klar, dass temporäre Regelungen den Mieterschutz lediglich ergänzen, ihn aber nicht dauerhaft aufheben. Vermeiden Sie es, die Sorgfaltspflicht auf den Makler oder Verkäufer abzuwälzen, da Sie als Erwerber für alle Mängel im Mietvertrag haften.

Erstellen Sie eine Checkliste für alle Mietverträge und beauftragen Sie einen Fachanwalt für Mietrecht, gezielt nach „Eigenbedarf plus X“-Klauseln zu suchen, bevor Sie den Kaufvertrag unterschreiben.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Beantwortung der FAQ Fragen keine individuelle Rechtsberatung darstellt und ersetzen kann. Alle Angaben im gesamten Artikel sind ohne Gewähr. Haben Sie einen ähnlichen Fall und konkrete Fragen oder Anliegen? Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Wir klären Ihre individuelle Situation und die aktuelle Rechtslage.

Glossar – Fachbegriffe kurz erklärt

Berechtigtes Interesse

Berechtigtes Interesse beschreibt den gesetzlichen Mindeststandard, den ein Vermieter nach § 573 Abs. 2 BGB für eine wirksame ordentliche Kündigung nachweisen muss. Das Gesetz verlangt damit einen vernünftigen, nachvollziehbaren Grund – zum Beispiel Eigenbedarf – und schützt den Mieter gleichzeitig vor willkürlichen Kündigungsabsichten des Vermieters.

Beispiel: Obwohl der Kläger einen ernsthaften Wunsch zum Einzug hatte, reichte sein gesetzlich anerkanntes berechtigtes Interesse im vorliegenden Fall nicht aus, da der Altvertrag vertraglich einen strengeren Maßstab festlegte.

Due Diligence

Due Diligence (übersetzt: sorgfältige Prüfung) bezeichnet die umfassende rechtliche und wirtschaftliche Analyse eines Kaufobjekts durch den Erwerber, bevor dieser den finalen Kaufvertrag abschließt. Käufer sollen damit alle potenziellen Risiken, Belastungen und vertraglichen Verpflichtungen identifizieren, um kostspielige Fehleinschätzungen im Nachhinein zu verhindern.

Beispiel: Hätte der neue Eigentümer eine ordnungsgemäße Due Diligence durchgeführt, wäre ihm die weitreichende Kündigungsbeschränkung in der 30 Jahre alten Vertragsklausel sofort als Risiko aufgefallen.

Kauf bricht nicht Miete

Juristen nennen den Grundsatz Kauf bricht nicht Miete die zentrale Regelung des § 566 BGB, die besagt, dass der Kauf einer vermieteten Immobilie das bestehende Mietverhältnis und seine Inhalte unberührt lässt. Diese Regelung dient dem umfassenden Schutz des Mieters, indem der Erwerber automatisch und kraft Gesetzes in sämtliche Rechte und Pflichten des ursprünglichen Vermieters eintritt.

Beispiel: Wegen des Prinzips Kauf bricht nicht Miete musste der neue Eigentümer die strengen vertraglichen Einschränkungen der ursprünglichen Wohnungsbaugesellschaft gegenüber der langjährigen Mieterin unverändert übernehmen.

Kündigungsbeschränkung

Eine Kündigungsbeschränkung ist eine vertragliche Vereinbarung zwischen Mieter und Vermieter, die das gesetzliche Kündigungsrecht des Vermieters zu Gunsten des Mieters weiter einengt. Die Vertragsparteien schaffen damit einen erhöhten Bestandsschutz für den Mieter, der mehr Sicherheit bietet, als es die gesetzlichen Mindestanforderungen des Bürgerlichen Gesetzbuches vorsehen.

Beispiel: Die im Altvertrag vereinbarte Kündigungsbeschränkung forderte eine „Notwendigkeit“ der Beendigung des Mietverhältnisses und schränkte somit den legitimen Eigenbedarf des Klägers erheblich ein.

Räumungsklage

Die Räumungsklage ist die zivilrechtliche Klage, die ein Vermieter erheben muss, um einen Mieter gerichtlich dazu zu zwingen, die Wohnung nach einer Kündigung tatsächlich herauszugeben. Da der Vermieter niemals das Recht zur Selbsthilfe (eigenmächtiges Räumen) hat, muss er diesen offiziellen Prozess nutzen, um einen vollstreckbaren Räumungstitel zu erhalten.

Beispiel: Nachdem die Mieterin die Wirksamkeit der Eigenbedarfskündigung bestritt, musste der neue Eigentümer eine Räumungsklage beim Amtsgericht Mitte einreichen, die jedoch in zwei Instanzen abgewiesen wurde.

Wichtige berechtigte Interessen (als Kündigungsvoraussetzung)

Wenn der Mietvertrag von wichtigen berechtigten Interessen spricht, legt dies vertraglich einen deutlich strengeren Maßstab an die Kündigung an, als es das einfache berechtigte Interesse des BGB tut. Die Vertragspartner haben bewusst einen erhöhten Kündigungsschutz vereinbart, der nur in echten Ausnahmesituationen, welche die Beendigung unumgänglich machen, überwunden werden kann.

Beispiel: Das Landgericht Berlin stellte fest, dass der vorgetragene Wunsch des Eigentümers, mit der Familie zusammenzuziehen, die Hürde der wichtigen berechtigten Interessen nicht übersprang, da es sich lediglich um einen Normalfall des Eigenbedarfs handelte.

Das vorliegende Urteil

LG Berlin II – Az.: 67 S 221/24 – Urteil vom 20.05.2025

* Der vollständige Urteilstext wurde ausgeblendet, um die Lesbarkeit dieses Artikels zu verbessern. Klicken Sie auf den folgenden Link, um den vollständigen Text einzublenden.