Ein Schock durchfuhr eine kleinere Gewerbeeigentümerin: Plötzlich forderte ihre Eigentümergemeinschaft einen Millionenbetrag für eine Sonderumlage, die eigentlich ein insolventer Großnachbar hätte zahlen müssen. Die Gemeinschaft sah sie als Gesamtschuldnerin, obwohl die Kostenverteilung detailliert nach Anteilen geregelt war. Muss eine pflichtbewusste Eigentümerin tatsächlich für die Schulden anderer aufkommen, selbst wenn es um Millionen geht?

Übersicht

- Das Urteil in 30 Sekunden

- Die Fakten im Blick

- Der Fall vor Gericht

- Drohte einer Gewerbeeigentümerin die Zahlungsunfähigkeit eines anderen?

- Wie war die Kostenverteilung in der Eigentümergemeinschaft geregelt?

- Warum forderte die Eigentümergemeinschaft so viel Geld von der Beklagten?

- Was waren die Argumente der Eigentümergemeinschaft für ihre Forderung?

- Wie wehrte sich die Gewerbeeigentümerin gegen die Millionenklage?

- Auf welche juristischen Grundsätze stützte sich das Gericht?

- Warum sah das Gericht keine gesamtschuldnerische Haftung?

- Warum wies das Gericht auch andere Einwände ab?

- Die Urteilslogik

- Benötigen Sie Hilfe?

- Das Urteil in der Praxis

- Häufig gestellte Fragen (FAQ)

- Unter welchen Umständen haften einzelne Eigentümer in einer Eigentümergemeinschaft gesamtschuldnerisch für die Verbindlichkeiten anderer Mitglieder?

- Wie werden die gemeinschaftlichen Kosten innerhalb einer Eigentümergemeinschaft typischerweise auf die einzelnen Miteigentümer verteilt?

- Was passiert, wenn ein Miteigentümer in einer Eigentümergemeinschaft aufgrund finanzieller Schwierigkeiten seinen Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen kann?

- Welche Bedeutung haben die Gründungsdokumente einer Eigentümergemeinschaft (z.B. Teilungserklärung) für die Festlegung von Pflichten und Haftung?

- Inwieweit haben Miteigentümer in einer Eigentümergemeinschaft Mitspracherechte bei wichtigen Beschlüssen?

- Glossar – Fachbegriffe kurz erklärt

- Wichtige Rechtsgrundlagen

- Das vorliegende Urteil

Zum vorliegenden Urteil Az.: 480 C 7761/24 | Schlüsselerkenntnis | FAQ | Glossar | Kontakt

Das Urteil in 30 Sekunden

- Das Problem: Eine große Eigentümergemeinschaft forderte von einer Gewerbeeigentümerin, Millionenschulden eines anderen, insolventen Eigentümers zu zahlen. Die Gewerbeeigentümerin sollte für eine Summe einspringen, die ihren eigenen Anteil weit überstieg.

- Die Frage: Muss ein Gewerbeeigentümer für die riesigen, ausgefallenen Zahlungen eines insolventen Miteigentümers in der Eigentümergemeinschaft einspringen?

- Die Antwort: Nein. Das Gericht entschied, dass die Vereinbarungen nur eine anteilige Zahlung vorsahen und keine Haftung für die gesamten Schulden anderer. Eine solche gemeinsame Haftung muss klar geregelt sein.

- Das bedeutet das für Sie: Sie haften in einer Eigentümergemeinschaft nicht automatisch für die Schulden anderer, selbst bei deren Zahlungsunfähigkeit. Eine gemeinsame Haftung für alle muss ausdrücklich im Vertrag stehen.

Die Fakten im Blick

- Gericht: Amtsgericht Hannover

- Datum: 13.06.2025

- Aktenzeichen: 480 C 7761/24

- Verfahren: Zivilrechtliche Klage

- Rechtsbereiche: Wohnungseigentumsrecht, Schuldrecht

Beteiligte Parteien:

- Kläger: Die Klägerin ist eine Gemeinschaft von Wohnungs- und Teileigentümern. Sie forderte von der Beklagten einen Teil der Kosten, die eine andere insolvente Gewerbeeigentümerin nicht gezahlt hatte.

- Beklagte: Die Beklagte ist eine Miteigentümerin in der genannten Gemeinschaft und Inhaberin einer Gewerbeeinheit. Sie wehrte sich dagegen, die unbezahlten Kosten anderer Eigentümer übernehmen zu müssen.

Worum ging es genau?

- Sachverhalt: Eine Wohnungseigentümergemeinschaft forderte von einer Gewerbeeigentümerin, unbezahlte Sonderumlagen einer insolventen Miteigentümerin zu übernehmen. Die Gemeinschaft berief sich dabei auf die Gemeinschaftsordnung und einen gerichtlichen Vergleich.

Welche Rechtsfrage war entscheidend?

- Kernfrage: Muss ein Gewerbeeigentümer in einer Hausgemeinschaft die Anteile für eine Sonderzahlung mitbezahlen, die andere insolvente Gewerbeeigentümer nicht leisten konnten, obwohl die Kostenverteilung genau festgelegt ist?

Entscheidung des Gerichts:

- Urteil im Ergebnis: Die Klage wurde abgewiesen.

- Zentrale Begründung: Das Gericht entschied, dass die Gemeinschaftsordnung und der Vergleich keine gemeinsame Haftung (Gesamtschuld) für die Kosten der anderen Eigentümer vorsehen, sondern eine anteilige Verpflichtung nach einem festen Schlüssel.

- Konsequenzen für die Parteien: Die Klägerin erhielt das geforderte Geld nicht und musste die Kosten des Gerichtsverfahrens tragen.

Der Fall vor Gericht

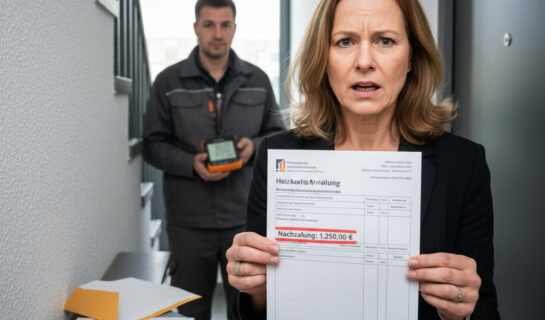

Ein kalter Schock durchfuhr die Inhaberin einer Gewerbeeinheit in einer großen norddeutschen Stadt: Plötzlich sollte sie für Millionenbeträge geradestehen, die eigentlich ein anderes, nun insolventes Unternehmen hätte zahlen müssen.

Für die Eigentümergemeinschaft, zu der auch ihre Gewerbeeinheit gehörte, schien die Sache klar: Wenn einer nicht zahlen kann, müssen die anderen ran. Doch so einfach war die juristische Realität nicht. Dieses Urteil zeigt, wie eng die Spielräume für solche Forderungen sind, selbst wenn die finanzielle Notlage groß ist.

Drohte einer Gewerbeeigentümerin die Zahlungsunfähigkeit eines anderen?

Stellen wir uns eine große Wohnungs- und Gewerbeanlage vor, ein komplexes Gebilde mit vielen Einheiten. Die Gemeinschaft der Eigentümer, ein Zusammenschluss aller privaten und gewerblichen Inhaber, ist dafür zuständig, dass alles läuft, von der Instandhaltung bis zur Verwaltung. Doch was passiert, wenn ein großer Gewerbeanteil in dieser Gemeinschaft in finanzielle Schieflage gerät und einen enormen Beitrag nicht mehr leisten kann? Für eine kleinere Gewerbeeigentümerin, die bisher stets pünktlich ihre Pflichten erfüllt hatte, wurde diese Frage zu einer existenziellen Bedrohung. Sie fand sich plötzlich mit einer Klage konfrontiert, die sie als „Gesamtschuldnerin“ für einen ausgefallenen Millionenbetrag zur Kasse bitten wollte – eine Bürde, die allein sie in den Ruin treiben könnte.

Wie war die Kostenverteilung in der Eigentümergemeinschaft geregelt?

Grundlage des Zusammenlebens in der großen Anlage bildete ein ausführliches Regelwerk, das bereits in den 1970er-Jahren in einer sogenannten Teilungserklärung und Gemeinschaftsordnung festgelegt wurde. Dieses Dokument enthielt klare Bestimmungen darüber, wer welche Kosten zu tragen hatte. Eine Besonderheit war, dass die Instandhaltung, Instandsetzung und Verwaltung des Gemeinschaftseigentums – also zum Beispiel Fassaden, Dächer oder Heizungsanlagen, die von allen genutzt werden – ausschließlich von den gewerblichen Raumeigentümern getragen werden mussten. Die privaten Wohnungseigentümer waren von diesen Ausgaben ausdrücklich ausgenommen.

Für die Verteilung der Kosten unter den verpflichteten Gewerbeeigentümern gab es einen genauen Schlüssel. Dieser Schlüssel war in einer Anlage zum Regelwerk hinterlegt und legte fest, welchen Anteil jeder Gewerbeeigentümer entsprechend seiner Fläche oder anderen Bemessungsgrundlagen zu tragen hatte. Es war also nicht so, dass alle Gewerbeeigentümer pauschal dasselbe zahlten; vielmehr gab es eine feine Abstufung je nach Größe und Art ihrer jeweiligen Einheit.

Einige Jahre später, im Jahr 2021, erhielt dieses Regelwerk eine wichtige Ergänzung durch einen gerichtlichen Vergleich. Dieser Vergleich, der vor einem Amtsgericht in der norddeutschen Großstadt protokolliert wurde, bestätigte und präzisierte die bestehende Regelung. Er sah eine zusätzliche, einmalige Sonderzahlung – eine sogenannte Sonderumlage – für bestimmte Bau- und Sanierungsmaßnahmen vor. Auch hier galt wieder: Nur die Gewerbeeigentümer waren zur Zahlung verpflichtet, und die Höhe der Zahlung richtete sich nach dem bereits bekannten, individuellen Verteilungsschlüssel. Dieser Vergleich hatte Rechtskraft erlangt, war also für alle Beteiligten verbindlich.

Warum forderte die Eigentümergemeinschaft so viel Geld von der Beklagten?

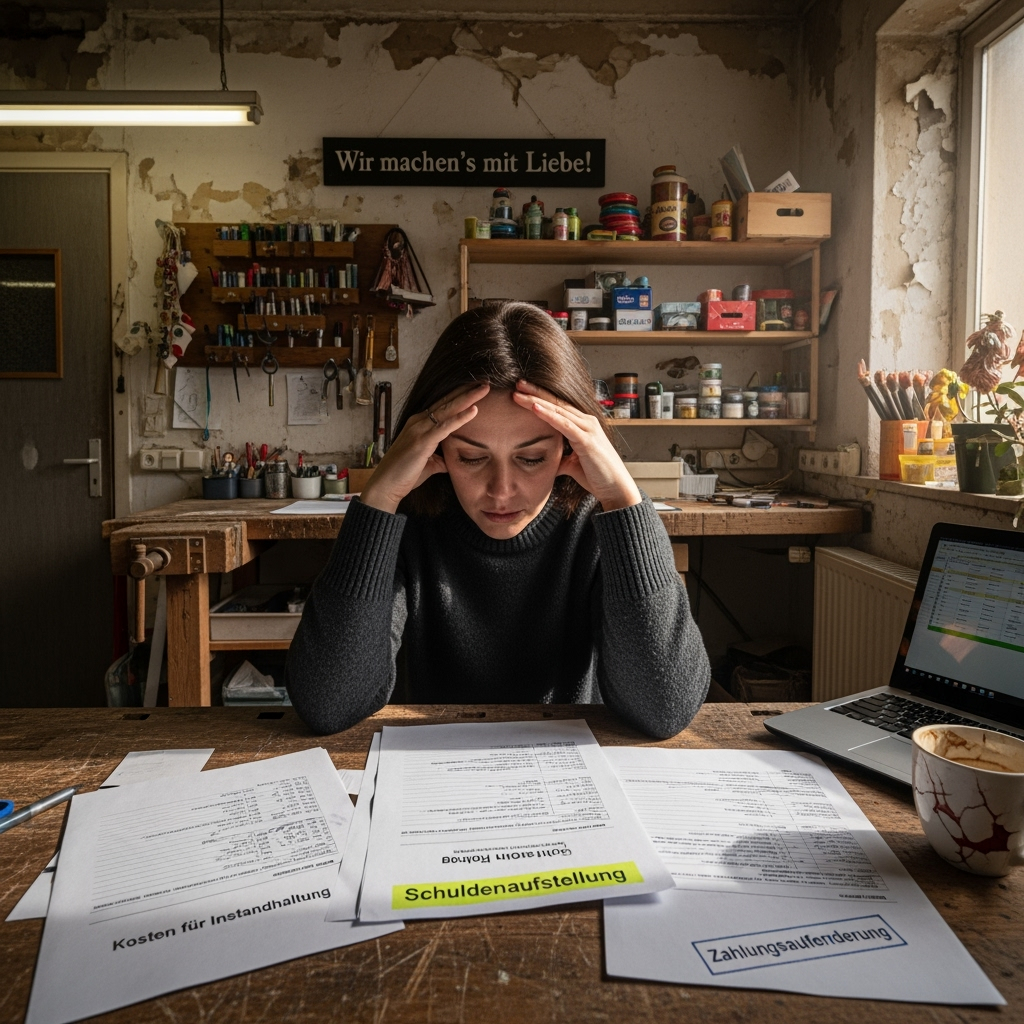

Die Jahre vergingen, die Baumaßnahmen liefen an. Im Herbst 2022 forderte der Verwaltungsbeirat der Eigentümergemeinschaft die vereinbarten Mittel in Höhe von über 4 Millionen Euro an. Doch dann kam der entscheidende Wendepunkt: Ein großes, nunmehr insolventes Gewerbeunternehmen, das einen Löwenanteil der Gewerbeflächen besaß und einen Millionenbetrag von fast 4 Millionen Euro zahlen sollte, konnte seine Verpflichtung nicht mehr erfüllen. Über das Vermögen dieses Unternehmens war zwischenzeitlich ein Insolvenzverfahren eröffnet worden.

Die Eigentümergemeinschaft stand vor einem riesigen Problem. Das Geld für die dringend notwendigen Maßnahmen fehlte. Da ein Großteil der Summe aufgrund der Insolvenz nicht mehr von der Hauptschuldnerin zu bekommen war, wandte sich die Gemeinschaft an die anderen Gewerbeeigentümer. Sie forderte von der Beklagten, der Inhaberin einer kleineren Gewerbeeinheit, einen hohen Millionenbetrag, genauer gesagt über 6 Millionen Euro. Die Argumentation der Eigentümergemeinschaft: Die Beklagte sei als „Gesamtschuldnerin“ für die ausgefallene Summe mitverantwortlich. Das bedeutet im juristischen Sinne, dass jeder Einzelne, der gesamtschuldnerisch haftet, für die gesamte Schuld in Anspruch genommen werden kann. Es war eine Forderung, die für die Beklagte – eine öffentliche Einrichtung – schier unglaublich war, da ihr eigener Anteil an den Kosten nur einen Bruchteil dessen ausmachte. Die Eigentümergemeinschaft klagte zunächst einen Teilbetrag von 100.000 Euro für eine Winterbaumaßnahme ein.

Was waren die Argumente der Eigentümergemeinschaft für ihre Forderung?

Die Eigentümergemeinschaft legte dem Gericht dar, dass die Beklagte aus ihrer Sicht gesamtschuldnerisch hafte. Sie berief sich dabei auf die Formulierung in der ursprünglichen Gemeinschaftsordnung, wonach die Kosten „von der Gesamtheit der Raumeigentümer“ zu tragen seien. Das klang für sie nach einer gemeinsamen und ungeteilten Haftung, bei der eben auch derjenige einspringen muss, der seine Pflichten erfüllt hat, wenn ein anderer ausfällt. Die Gemeinschaft argumentierte, eine solche Regelung mache nur Sinn, wenn die Gewerbeeigentümer gemeinsam und somit solidarisch für die Kosten verantwortlich seien.

Sie verwies zudem auf eine gesetzliche Vorschrift, den Paragrafen 427 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB). Dieser besagt, dass wenn sich mehrere Personen gemeinschaftlich zu einer Leistung verpflichten, sie im Zweifel als Gesamtschuldner haften. Da die Beklagte dem gerichtlichen Vergleich zugestimmt habe, der die Sonderumlage regelte, habe sie sich aus Sicht der Klägerin auch gesamtschuldnerisch verpflichtet.

Wie wehrte sich die Gewerbeeigentümerin gegen die Millionenklage?

Die beklagte Gewerbeeigentümerin wies die Forderung der Eigentümergemeinschaft vehement zurück. Sie argumentierte, dass die ursprünglichen Vereinbarungen in der Teilungserklärung und dem Vergleich nicht mehr zeitgemäß seien, da sich die Umstände grundlegend geändert hätten. Der Kernpunkt ihrer Verteidigung war die Insolvenz zweier großer Gewerbeeigentümer, insbesondere des größten Anteilseigners. Diese drastische Veränderung der Situation sei nicht vorhersehbar gewesen.

Sie betonte, dass ihr eigener Eigentumsanteil im Vergleich zu dem insolventen Großinvestor verschwindend gering sei. Es wäre aus ihrer Sicht zutiefst unfair und „unbillig“, wenn sie nun als solvente Partei allein diese massive Ausfallsumme ausgleichen müsste. Sie hatte ihre eigenen Beiträge stets pünktlich gezahlt. Die Beklagte vertrat die Auffassung, dass eine gesamtschuldnerische Haftung unter den Gewerbeeigentümern niemals gewollt oder vereinbart worden sei. Die geltenden Regeln müssten daher an die neue, dramatische Gesamtsituation angepasst werden.

Auf welche juristischen Grundsätze stützte sich das Gericht?

Das Gericht hatte die Aufgabe, die verschiedenen Argumente zu prüfen und dabei die maßgeblichen juristischen Regeln anzuwenden. Es stellte klar, dass eine gesamtschuldnerische Haftung – also die Möglichkeit, jeden Einzelnen für die gesamte Schuld in Anspruch zu nehmen – nicht einfach vorausgesetzt werden darf. Sie muss entweder ausdrücklich durch ein Gesetz oder durch eine klare vertragliche Vereinbarung festgelegt sein. Im Verhältnis der einzelnen Eigentümer einer Gemeinschaft untereinander wird sie nicht leichtfertig angenommen.

Besonders wichtig für das Gericht war die Auslegung der Gemeinschaftsordnung, des grundlegenden Regelwerks der Anlage. Hier gilt nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, dass primär auf den genauen Wortlaut der Vereinbarungen und ihren systematischen Zusammenhang abgestellt werden muss. Es geht darum, was tatsächlich geschrieben steht und wie die einzelnen Regelungen zueinander passen.

Der Bundesgerichtshof hatte zudem bereits in ähnlichen Fällen klargestellt: Wenn eine Kostenverteilung detailliert nach individuellen Anteilen, wie etwa Miteigentumsanteilen oder einem speziellen Schlüssel, festgelegt ist, dann liegt in der Regel keine gesamtschuldnerische Haftung vor. Stattdessen ist jeder nur für seinen genau bezifferten Anteil verantwortlich.

Das Gericht hielt außerdem fest, dass die von der Klägerin angeführte gesetzliche Vorschrift des Paragrafen 427 BGB, die eine gesamtschuldnerische Haftung bei gemeinschaftlicher Verpflichtung im Zweifel annimmt, nur dann greift, wenn bereits eine gesamtschuldnerische Haftung gegenüber Dritten besteht. Diese Vorschrift regelt dann lediglich den Ausgleich untereinander, begründet aber selbst keine neue gesamtschuldnerische Haftung.

Schließlich stellte das Gericht klar, dass eine Anpassung von Verträgen aufgrund einer „Störung der Geschäftsgrundlage“ oder eine „ergänzende Vertragsauslegung“ nur in Ausnahmefällen in Betracht kommt. Die Insolvenz eines Geschäftspartners sei ein allgemeines Lebensrisiko, das jeder tragen muss, und rechtfertige keine solche Anpassung.

Warum sah das Gericht keine gesamtschuldnerische Haftung?

Mit diesen Grundsätzen im Rücken wies das Gericht die Klage der Eigentümergemeinschaft als unbegründet ab. Der geltend gemachte Anspruch auf 100.000 Euro stehe der Klägerin nicht zu, da die Beklagte nicht gesamtschuldnerisch für die ausgefallenen Beiträge des insolventen Gewerbeunternehmens hafte.

Das Gericht analysierte die entscheidenden Formulierungen im Regelwerk der Eigentümergemeinschaft. Die Passage, wonach die Kosten „von der Gesamtheit der Raumeigentümer“ zu tragen seien, sah das Gericht nicht als Begründung einer gesamtschuldnerischen Haftung. Es handle sich hierbei lediglich um eine interne Lastenverteilung, die festlege, welche Gruppe von Eigentümern überhaupt zur Zahlung verpflichtet sei – im Gegensatz zu den Wohnungseigentümern.

Ein entscheidendes Argument gegen die Gesamtschuldnerhaftung war für das Gericht die Tatsache, dass das Regelwerk einen konkreten Verteilungsschlüssel nannte. Dieser Schlüssel, der jedem Gewerbeeigentümer einen individuellen Kostenanteil zuwies, war ein starkes Indiz dafür, dass jeder nur für seinen eigenen Teil, nicht aber für den gesamten Betrag haften sollte. Wäre eine gesamtschuldnerische Haftung gewollt gewesen, hätte dies klar und unmissverständlich formuliert werden müssen. Der Begriff „Gesamtheit“ beschreibe lediglich die Gruppe der Verpflichteten, bedeute aber nicht „Gesamtschuldnerschaft“ im juristisch-technischen Sinne.

Auch der spätere gerichtliche Vergleich, so das Gericht, begründete keine gesamtschuldnerische Haftung der Beklagten. Zwar verpflichtete sich die Gruppe der Gewerbeeigentümer darin zur Zahlung einer Sonderumlage, doch dies geschah ausdrücklich unter Verweis auf denselben individuellen Verteilungsschlüssel. Das Gericht verwies auf die bereits erwähnte Rechtsprechung, die besagt, dass eine gemeinsame Verpflichtung in einem Vergleich nicht automatisch zu einer gesamtschuldnerischen Haftung führt, wenn eine individuelle anteilige Haftung nach einem Schlüssel geregelt ist.

Warum wies das Gericht auch andere Einwände ab?

Das Gericht setzte sich auch mit den weiteren Argumenten der Parteien auseinander.

- Der Einwand der Klägerin, der Paragraf 427 BGB begründe die Gesamtschuld: Diesen wies das Gericht zurück. Es bekräftigte, dass diese Vorschrift lediglich den Ausgleich im Innenverhältnis regelt, wenn bereits eine Gesamtschuld besteht. Sie schafft aber keine neue gesamtschuldnerische Haftung dort, wo keine vereinbart oder gesetzlich vorgesehen ist.

- Die Forderung der Klägerin nach einer „Ausfallhaftung“ für das insolvente Unternehmen: Das Gericht lehnte auch dies ab. Eine solche Haftung, bei der ein Solvender für den Ausfall eines anderen einspringt, sei weder im Regelwerk der Eigentümergemeinschaft noch im gerichtlichen Vergleich ausdrücklich vereinbart worden. Sie hätte klar festgeschrieben werden müssen, um Gültigkeit zu haben.

- Der Einwand der Beklagten wegen einer Störung der Geschäftsgrundlage oder der Notwendigkeit einer Vertragsanpassung: Auch diesen wies das Gericht zurück. Die wirtschaftliche Belastung durch die Insolvenz des großen Gewerbeunternehmens sei kein so außergewöhnlicher Umstand, dass er eine grundlegende Veränderung der Geschäftsgrundlage darstelle. Vielmehr handle es sich um ein allgemeines Lebensrisiko, das sich innerhalb der Eigentümergemeinschaft verwirklicht habe. Die Klägerin müsse die ausstehende Forderung stattdessen im Insolvenzverfahren des säumigen Unternehmens geltend machen.

Das Gericht wies die Klage der Eigentümergemeinschaft vollständig ab. Die Kosten des Rechtsstreits musste die Klägerin tragen.

Die Urteilslogik

Gerichtliche Entscheidungen legen präzise fest, unter welchen Umständen eine Gemeinschaft für die Ausfälle einzelner Mitglieder haftet.

- Begründung von Gesamtschuld: Gesamtschuldnerische Haftung entsteht nicht von selbst, sondern bedarf einer ausdrücklichen gesetzlichen Grundlage oder einer unmissverständlichen vertraglichen Vereinbarung.

- Vorrang individueller Kostenverteilung: Ist eine Kostenverteilung durch individuelle Anteile oder einen spezifischen Schlüssel geregelt, so haftet jeder nur für seinen eigenen, bezifferten Anteil, nicht für die Gesamtschuld.

- Insolvenz als allgemeines Lebensrisiko: Die Insolvenz eines Vertragspartners gilt als allgemeines Lebensrisiko und rechtfertigt grundsätzlich keine nachträgliche Anpassung bestehender Vereinbarungen wegen Störung der Geschäftsgrundlage.

Dies unterstreicht die Notwendigkeit präziser vertraglicher Regelungen, die Verantwortlichkeiten klar festlegen und unvorhergesehene Risiken berücksichtigen.

Benötigen Sie Hilfe?

Werden Sie als Gewerbeeigentümer zu Sonderumlagen insolventer Parteien herangezogen? Wir bieten Ihnen eine erste Orientierung: Fordern Sie eine unverbindliche Ersteinschätzung an.

Das Urteil in der Praxis

Für jede Eigentümergemeinschaft mit Gewerbeanteilen sollte dieses Urteil eine alarmierende Pflichtlektüre sein. Das Gericht zieht hier eine messerscharfe Grenze zwischen individueller Kostenpflicht und der weitreichenden Gesamtschuldnerschaft. Es macht unmissverständlich klar: Wer eine Ausfallhaftung für die finanzielle Notlage Dritter wünscht, muss dies im Regelwerk der Gemeinschaft glasklar und unzweideutig formulieren – die bloße Benennung einer „Gesamtheit der Verpflichteten“ oder ein Verteilungsschlüssel reichen dafür bei Weitem nicht aus. Dieses Urteil schützt zwar den einzelnen Eigentümer vor ruinösen Überraschungen, zwingt die Gemeinschaften aber gleichzeitig zu einer schonungslosen Risikobetrachtung und einer klaren vertraglichen Absicherung, um bei Großausfällen nicht selbst in finanzielle Schieflage zu geraten.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Unter welchen Umständen haften einzelne Eigentümer in einer Eigentümergemeinschaft gesamtschuldnerisch für die Verbindlichkeiten anderer Mitglieder?

In einer Eigentümergemeinschaft haften einzelne Eigentümer grundsätzlich nur dann gesamtschuldnerisch für die Verbindlichkeiten anderer Mitglieder, wenn dies ausdrücklich gesetzlich vorgeschrieben oder in einer klaren vertraglichen Vereinbarung festgelegt wurde. Ohne eine solche explizite Regelung trägt jeder Eigentümer in der Regel nur seinen eigenen, genau bezifferten Anteil.

Man kann es sich wie bei einem gemeinsamen Essen in einem Restaurant vorstellen: Bestellt jede Person ihre Speisen und Getränke einzeln, zahlt auch jeder nur für das, was er selbst verzehrt hat. Eine gemeinsame Haftung für die gesamte Rechnung entstünde nur, wenn die Gruppe vorher klar vereinbart hätte, die Kosten vollständig zu teilen, unabhängig vom individuellen Verzehr.

Juristisch bedeutet gesamtschuldnerische Haftung, dass die Gläubiger von jedem einzelnen Schuldner die gesamte Forderung verlangen können, bis die Schuld vollständig beglichen ist. Im Kontext einer Wohnungseigentümergemeinschaft wird eine solche Haftung unter den Eigentümern nicht leichtfertig angenommen. Das Grundregelwerk, wie die Teilungserklärung oder die Gemeinschaftsordnung, muss eine gesamtschuldnerische Verpflichtung unmissverständlich vorsehen.

Gerade wenn die Kostenverteilung detailliert nach individuellen Anteilen oder einem speziellen Schlüssel erfolgt, legt dies nahe, dass jeder Eigentümer ausschließlich für seinen klar definierten Beitrag zuständig ist. Selbst Formulierungen wie „von der Gesamtheit der Raumeigentümer“ werden juristisch oft lediglich als Beschreibung der Gruppe der Verpflichteten verstanden und begründen keine gesamtschuldnerische Haftung im technischen Sinne. Eine gesetzliche Regelung, wie § 427 BGB, regelt zudem lediglich den Ausgleich unter Schuldnern, wenn eine Gesamtschuld bereits besteht, und schafft sie nicht neu.

Diese strenge Auslegung schützt einzelne Eigentümer vor unerwarteten und potenziell existenzbedrohenden Belastungen durch Zahlungsausfälle anderer. Eigentümer sollten daher ihre Gemeinschaftsordnung genau prüfen, um Klarheit über ihre jeweilige Haftung zu erhalten.

Wie werden die gemeinschaftlichen Kosten innerhalb einer Eigentümergemeinschaft typischerweise auf die einzelnen Miteigentümer verteilt?

Die Verteilung gemeinschaftlicher Kosten in einer Eigentümergemeinschaft wird in der Regel durch die Teilungserklärung und die Gemeinschaftsordnung festgelegt. Diese Dokumente, die bei der Gründung der Gemeinschaft erstellt werden, bilden die verbindliche Grundlage für alle finanziellen Lasten.

Stellen Sie sich diese Dokumente wie die detaillierten Spielregeln für ein Team vor: Sie legen genau fest, wer für welche Aufgaben und Kosten im gemeinsamen Haus zuständig ist.

Oft nutzen diese Regelwerke feste Verteilungsschlüssel, wie die Miteigentumsanteile einer Einheit oder deren Wohn- bzw. Nutzfläche. Es ist dabei möglich, dass nicht alle Kosten gleichmäßig auf alle Eigentümer verteilt werden. Beispielsweise kann festgelegt sein, dass bestimmte Ausgaben, wie die Instandhaltung des Gemeinschaftseigentums (Fassaden, Dächer), ausschließlich von gewerblichen Raumeigentümern getragen werden müssen, während private Wohnungseigentümer von diesen spezifischen Kosten ausgenommen sind.

Für außerplanmäßige Ausgaben oder größere Projekte, wie Sanierungen, kann eine sogenannte Sonderumlage anfallen. Auch diese einmaligen, zusätzlichen Zahlungen werden üblicherweise nach den bereits bestehenden oder einem gesondert beschlossenen Verteilungsschlüssel umgelegt.

Diese klar definierten Regeln gewährleisten Transparenz und Fairness bei der finanziellen Beteiligung aller Eigentümer an den gemeinsamen Belangen der Immobilie.

Was passiert, wenn ein Miteigentümer in einer Eigentümergemeinschaft aufgrund finanzieller Schwierigkeiten seinen Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen kann?

Wenn ein Miteigentümer in einer Eigentümergemeinschaft aufgrund finanzieller Schwierigkeiten seinen Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen kann, führt dies zunächst zu fehlenden Einnahmen für die Gemeinschaft. Dies kann die Finanzierung notwendiger Projekte oder die Deckung laufender Kosten erheblich gefährden.

Stellen Sie sich vor, mehrere Personen teilen sich die Kosten für ein gemeinsames Projekt, wobei jeder einen genau festgelegten Anteil zu zahlen hat. Wenn nun einer dieser Beteiligten seinen Beitrag nicht leisten kann, müssen die anderen nicht automatisch für seinen Anteil aufkommen, es sei denn, dies wurde im Vorfeld ausdrücklich und klar so vereinbart.

Die Eigentümergemeinschaft oder die Verwaltung ist in einem solchen Fall verpflichtet, die ausstehenden Forderungen gegen den säumigen Eigentümer im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten geltend zu machen, beispielsweise durch das Anmelden der Forderung im Insolvenzverfahren des säumigen Unternehmens. Eine automatische Haftung der anderen solventen Eigentümer für die Ausfälle des insolventen Miteigentümers besteht nicht.

Eine solche sogenannte „Ausfallhaftung“, bei der ein Eigentümer für den Ausfall eines anderen einspringt, bedarf stets einer klaren und expliziten vertraglichen Grundlage im Regelwerk der Gemeinschaft. Da die Kostenverteilung in der Regel detailliert nach individuellen Anteilen geregelt ist, haftet jeder grundsätzlich nur für seinen eigenen genau bezifferten Anteil. Die Insolvenz eines Geschäftspartners gilt zudem als allgemeines Lebensrisiko.

Diese Regelung schützt die einzelnen Mitglieder einer Eigentümergemeinschaft davor, unerwartet für die Schulden anderer aufkommen zu müssen, und betont die Bedeutung klarer vertraglicher Vereinbarungen zur Lastenverteilung.

Welche Bedeutung haben die Gründungsdokumente einer Eigentümergemeinschaft (z.B. Teilungserklärung) für die Festlegung von Pflichten und Haftung?

Die Gründungsdokumente einer Eigentümergemeinschaft, insbesondere die Teilungserklärung und die Gemeinschaftsordnung, bilden die grundlegende „Verfassung“ oder das „Grundgesetz“ für das Zusammenleben aller Eigentümer. Diese Dokumente legen die Rechte, Pflichten und die genaue Kostenverteilung innerhalb der Gemeinschaft umfassend fest.

Man kann sich diese Dokumente wie die Spielregeln eines Vereins vorstellen: Sie bestimmen detailliert, wie Entscheidungen getroffen werden, wer welche Aufgaben hat und wie die gemeinsamen Kosten aufgeteilt werden. Jedes Mitglied verpflichtet sich, diese Regeln einzuhalten.

Sie sind für alle Eigentümer rechtsverbindlich und bestimmen verbindlich, wer welche Beiträge zu leisten hat und in welchem Umfang eine Haftung besteht. Gerichte legen diese Regelwerke bei Streitigkeiten streng nach ihrem genauen Wortlaut und dem systematischen Zusammenhang aus. Dies bedeutet, dass nur das gilt, was dort klar und unmissverständlich formuliert ist.

Sogar spätere gerichtliche Vergleiche, die diese Regeln ergänzen oder präzisieren, werden als verbindlicher Teil dieses Regelwerks betrachtet und entfalten ihre Wirkung auf Basis der ursprünglichen Festlegungen, insbesondere bezüglich individueller Kostenverteilungsschlüssel. Diese strenge Auslegung stellt sicher, dass alle Beteiligten auf eine klare und vorhersehbare Rechtslage vertrauen können.

Inwieweit haben Miteigentümer in einer Eigentümergemeinschaft Mitspracherechte bei wichtigen Beschlüssen?

Miteigentümer in einer Eigentümergemeinschaft richten sich bei wichtigen Entscheidungen nach einem festgelegten Regelwerk, das grundlegende Bestimmungen für das Zusammenleben und die Kostenverteilung festlegt. Man kann sich dies wie die Spielregeln eines Sportvereins vorstellen: Jedes Mitglied ist an die schriftlich festgelegten Regeln gebunden, die das gemeinsame Miteinander und die Verantwortlichkeiten definieren. Innerhalb dieses Rahmens bewegen sich alle Beteiligten.

Die Gemeinschaft der Eigentümer trägt die Verantwortung dafür, dass der Betrieb, die Instandhaltung und die Verwaltung des Gemeinschaftseigentums reibungslos funktionieren. Ein solches Regelwerk, wie es in einer Teilungserklärung und Gemeinschaftsordnung enthalten ist, bildet die verbindliche Grundlage für alle Angelegenheiten der Gemeinschaft. Es kann bei Bedarf durch weitere verbindliche Vereinbarungen, wie etwa einen gerichtlichen Vergleich, ergänzt werden, um spezifische Aspekte oder neue Situationen zu regeln, beispielsweise die Verteilung von Sonderzahlungen für Bau- und Sanierungsmaßnahmen.

Der übergeordnete Zweck dieser Regelungen ist es, ein geordnetes und verbindliches Miteinander in der Eigentümergemeinschaft zu gewährleisten und die Verpflichtungen klar festzulegen.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Beantwortung der FAQ Fragen keine individuelle Rechtsberatung darstellt und ersetzen kann. Alle Angaben im gesamten Artikel sind ohne Gewähr. Haben Sie einen ähnlichen Fall und konkrete Fragen oder Anliegen? Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Wir klären Ihre individuelle Situation und die aktuelle Rechtslage.

Glossar – Fachbegriffe kurz erklärt

Ausfallhaftung

Die Ausfallhaftung beschreibt eine Vereinbarung, bei der eine Partei dafür einspringt, wenn eine andere ihre Zahlungsverpflichtung nicht erfüllen kann. Das Prinzip dahinter ist, dass die Ausfälle eines Schuldners von anderen aufgefangen werden, um Gläubiger abzusichern. Eine solche Haftung muss jedoch explizit und klar vertraglich vereinbart sein, da sie eine erhebliche Belastung für die einspringende Partei darstellen kann.

Beispiel: Im Artikeltext forderte die Eigentümergemeinschaft eine Ausfallhaftung von der beklagten Gewerbeeigentümerin für die nicht gezahlten Millionenbeträge des insolventen Großunternehmens, doch das Gericht lehnte dies ab, da keine solche Vereinbarung im Regelwerk der Gemeinschaft klar getroffen wurde.

Gesamtschuldnerische Haftung

Gesamtschuldnerische Haftung bedeutet, dass mehrere Personen gemeinsam für dieselbe Schuld haften und der Gläubiger von jedem Einzelnen die gesamte Summe verlangen kann. Das Prinzip dahinter ist, dass der Gläubiger so sicherstellen kann, sein Geld zu erhalten, selbst wenn einer der Schuldner zahlungsunfähig ist. Die Schuldner müssen sich dann im Innenverhältnis selbst einigen, wer welchen Anteil trägt. Eine solche Haftung wird in der Regel nur angenommen, wenn sie ausdrücklich gesetzlich vorgesehen oder vertraglich vereinbart ist.

Beispiel: Die Eigentümergemeinschaft forderte von der Beklagten über 6 Millionen Euro als Gesamtschuldnerin für die ausgefallenen Zahlungen des insolventen Großunternehmens, da sie der Ansicht war, die Gewerbeeigentümer hätten gesamtschuldnerisch gehaftet. Das Gericht verneinte dies aber, da keine klare vertragliche Grundlage dafür vorlag.

Insolvenzverfahren

Ein Insolvenzverfahren ist ein gerichtliches Verfahren, das eingeleitet wird, wenn ein Unternehmen oder eine Person ihre Schulden nicht mehr bezahlen kann. Das Ziel ist es, die verbliebenen Vermögenswerte des Schuldners gerecht unter allen Gläubigern aufzuteilen und dem Schuldner (im Falle einer natürlichen Person) einen Neuanfang zu ermöglichen. Für Gläubiger bedeutet es oft, dass sie nur einen Teil oder gar nichts von ihren Forderungen zurückerhalten.

Beispiel: Die Schwierigkeiten der Eigentümergemeinschaft begannen, als über das Vermögen eines großen Gewerbeunternehmens ein Insolvenzverfahren eröffnet wurde, wodurch dieses seine Millionenverpflichtung für Bau- und Sanierungsmaßnahmen nicht mehr erfüllen konnte.

Sonderumlage

Eine Sonderumlage ist eine einmalige, zusätzliche Zahlung, die von einer Eigentümergemeinschaft für unvorhergesehene Ausgaben oder größere Projekte beschlossen wird. Sie dient dazu, spezifische Kosten zu decken, die nicht aus den regulären monatlichen Hausgeldern bestritten werden können, wie zum Beispiel umfangreiche Sanierungsarbeiten oder Modernisierungen. Die Höhe richtet sich dabei nach einem festgelegten Verteilungsschlüssel.

Beispiel: Der gerichtliche Vergleich im Fall sah eine zusätzliche, einmalige Sonderzahlung, die sogenannte Sonderumlage, für bestimmte Bau- und Sanierungsmaßnahmen vor, die nur von den Gewerbeeigentümern nach einem individuellen Verteilungsschlüssel zu zahlen war.

Störung der Geschäftsgrundlage

Die Störung der Geschäftsgrundlage ist ein juristischer Grundsatz, der in Ausnahmefällen die Anpassung eines Vertrages erlaubt, wenn sich die Umstände nach Vertragsabschluss so gravierend geändert haben, dass das Festhalten am ursprünglichen Vertrag unzumutbar wäre. Dieser Grundsatz schützt vor extremen Ungerechtigkeiten, wenn die Basis einer Vereinbarung nachträglich wegfällt. Er wird jedoch nur sehr restriktiv angewendet, da jeder Vertragspartner grundsätzlich das Risiko von Veränderungen tragen muss.

Beispiel: Die beklagte Gewerbeeigentümerin versuchte, die Forderung der Eigentümergemeinschaft mit dem Argument abzuwehren, die Insolvenz des Großunternehmens stelle eine Störung der Geschäftsgrundlage dar, die eine Anpassung der Regeln erforderlich mache; das Gericht wies diesen Einwand jedoch zurück.

Teilungserklärung und Gemeinschaftsordnung

Teilungserklärung und Gemeinschaftsordnung sind die grundlegenden Dokumente, die die Rechte, Pflichten und die Kostenverteilung in einer Eigentümergemeinschaft detailliert festlegen. Sie bilden die „Verfassung“ der Gemeinschaft und regeln das Zusammenleben, die Nutzung des Gemeinschaftseigentums sowie die Beitragszahlungen jedes einzelnen Eigentümers. Gerichte legen diese Regelwerke streng nach ihrem Wortlaut aus, um Klarheit und Vorhersehbarkeit für alle Beteiligten zu gewährleisten.

Beispiel: Im vorliegenden Fall bildete ein in den 1970er-Jahren festgelegtes Regelwerk, bestehend aus Teilungserklärung und Gemeinschaftsordnung, die Grundlage für die Kostenverteilung in der Eigentümergemeinschaft, insbesondere, dass gewerbliche Raumeigentümer die Instandhaltungskosten trugen.

Wichtige Rechtsgrundlagen

- Gesamtschuldnerische Haftung (Allgemeiner Rechtsgrundsatz)

Gesamtschuldnerische Haftung bedeutet, dass jeder von mehreren Schuldnern für die gesamte Schuld haftet und vom Gläubiger vollständig in Anspruch genommen werden kann.

→ Bedeutung im vorliegenden Fall: Das Gericht stellte fest, dass eine gesamtschuldnerische Haftung nicht leichtfertig angenommen wird, sondern klar durch Gesetz oder vertragliche Vereinbarung festgelegt sein muss und insbesondere nicht, wenn Kosten nach einem individuellen Schlüssel verteilt werden. - Auslegung von Verträgen und Gemeinschaftsordnungen (Vertragsauslegung)

Bei der Prüfung von Verträgen oder internen Regeln einer Gemeinschaft ist der genaue Wortlaut der Vereinbarungen und ihr systematischer Zusammenhang entscheidend.

→ Bedeutung im vorliegenden Fall: Das Gericht legte die Teilungserklärung und den gerichtlichen Vergleich anhand ihres Wortlauts aus und kam zu dem Ergebnis, dass die dortige Formulierung „Gesamtheit der Raumeigentümer“ und der vorgesehene Verteilungsschlüssel keine gesamtschuldnerische Haftung, sondern eine anteilige Verpflichtung bedeuten. - Begrenzung der Gesamtschuld bei gemeinschaftlicher Verpflichtung (§ 427 BGB)

Diese Vorschrift besagt, dass sich mehrere Personen im Zweifel gesamtschuldnerisch verpflichten, regelt aber nur den Ausgleich zwischen ihnen, wenn eine Gesamtschuld bereits besteht, und begründet keine neue Gesamtschuld.

→ Bedeutung im vorliegenden Fall: Das Gericht wies das Argument der Eigentümergemeinschaft zurück, § 427 BGB begründe die gesamtschuldnerische Haftung der Beklagten, da diese Norm nicht die Existenz einer Gesamtschuld schafft, sondern nur deren interne Abwicklung bei bereits bestehender Haftung regelt. - Störung der Geschäftsgrundlage (§ 313 BGB)

Ein Vertrag kann nur dann aufgrund einer grundlegenden Änderung der Umstände angepasst werden, wenn diese Änderung unvorhersehbar war und das Festhalten am ursprünglichen Vertrag unzumutbar wäre, was nur in Ausnahmefällen zutrifft.

→ Bedeutung im vorliegenden Fall: Das Gericht entschied, dass die Insolvenz des großen Gewerbeunternehmens keine Störung der Geschäftsgrundlage darstellt, die eine Anpassung der Kostenverteilung rechtfertigen würde, da ein solcher Ausfall ein allgemeines wirtschaftliches Risiko ist.

Das vorliegende Urteil

AG Hannover – Az.: 480 C 7761/24 – Urteil vom 13.06.2025

* Der vollständige Urteilstext wurde ausgeblendet, um die Lesbarkeit dieses Artikels zu verbessern. Klicken Sie auf den folgenden Link, um den vollständigen Text einzublenden.