Übersicht

- Das Wichtigste in Kürze

- Der Fall vor Gericht

- Wer zahlt, wenn ein Rechtsstreit ohne Urteil endet?

- Warum sollten die Mieter die gesamten Kosten tragen?

- Weshalb wehrten sich die Mieter gegen diese Entscheidung?

- Wie entscheidet ein Gericht über Kosten, wenn der Ausgang unklar ist?

- Warum war die formale Korrektheit der Kündigung nicht ausreichend?

- Welche entscheidende Hürde hatte der Vermieter nicht genommen?

- Durfte das Gericht den mutmaßlichen Erfolg des Vermieters vorwegnehmen?

- Wer musste am Ende die Kosten für das Beschwerdeverfahren tragen?

- Die Schlüsselerkenntnisse

- Häufig gestellte Fragen (FAQ)

- Wie werden die Kosten eines Rechtsstreits verteilt, wenn er durch einen Vergleich ohne explizite Kostenregelung beendet wird?

- Welche Bedeutung hat die Beweislast im Zivilprozess und wann muss eine Partei Beweise vorlegen?

- Darf ein Gericht den Ausgang einer noch ausstehenden Beweisaufnahme vorab beurteilen, um eine Entscheidung zu treffen?

- Welchen Unterschied gibt es zwischen der formalen Korrektheit und der materiellen Richtigkeit einer rechtlichen Begründung?

- Was sollten Parteien beachten, um Kostennachteile zu vermeiden, wenn sie einen Rechtsstreit durch Vergleich beenden?

- Glossar – Fachbegriffe kurz erklärt

- Wichtige Rechtsgrundlagen

- Das vorliegende Urteil

Zum vorliegenden Urteil Az.: 31 T 19/25 | Schlüsselerkenntnis | FAQ | Glossar | Kontakt

Das Wichtigste in Kürze

- Gericht: Landgericht Bamberg

- Datum: 07.05.2025

- Aktenzeichen: 31 T 19/25

- Verfahren: Beschwerdeverfahren

- Rechtsbereiche: Kostenrecht im Zivilprozess, Mietrecht (Wohnungskündigung)

Beteiligte Parteien:

- Kläger: Ein Vermieter. Er hatte die Räumung einer Wohnung wegen Eigenbedarfs verlangt.

- Beklagte: Die Mieter der Wohnung. Sie legten Beschwerde gegen eine Kostenentscheidung des Amtsgerichts ein.

Worum ging es genau?

- Sachverhalt: Ein Räumungsstreit endete mit einem Vergleich, wobei das Amtsgericht die Gerichtskosten den Mietern auferlegte. Die Mieter legten Beschwerde ein, da der Ausgang des Räumungsverfahrens ihrer Meinung nach unklar war.

Welche Rechtsfrage war entscheidend?

- Kernfrage: Wer trägt die Kosten eines Gerichtsverfahrens, das durch einen Vergleich beendet wurde, wenn bei Verfahrensende noch nicht klar war, wer den Fall gewonnen hätte?

Wie hat das Gericht entschieden?

- Beschwerde stattgegeben: Das Landgericht änderte die ursprüngliche Kostenentscheidung des Amtsgerichts ab und entschied, dass der Vermieter und die Mieter ihre jeweiligen Gerichtskosten für den Räumungsstreit selbst tragen müssen.

- Kernaussagen der Begründung:

- Das Gericht muss bei einer Kostenentscheidung nach einem Vergleich prüfen, wer den Fall ohne diesen Abschluss voraussichtlich gewonnen oder verloren hätte.

- Wenn der Ausgang des Falles, insbesondere wegen fehlender Beweise, zum Zeitpunkt des Vergleichs noch unklar ist, werden die Kosten in der Regel zwischen den Parteien geteilt.

- Es reicht nicht aus, dass eine Kündigung formal korrekt war; der Vermieter hätte auch die tatsächlichen Gründe für den Eigenbedarf beweisen müssen.

- Das Gericht darf nicht einfach annehmen, dass ein Beweis erfolgreich erbracht worden wäre, wenn dieser noch gar nicht angeboten oder durchgeführt wurde.

- Folgen für die Beklagte:

- Die Beklagten müssen die Kosten des ursprünglichen Räumungsstreits nicht allein tragen.

- Die Kosten des Beschwerdeverfahrens müssen sie ebenfalls nicht tragen; diese wurden dem Kläger auferlegt.

Der Fall vor Gericht

Wer zahlt, wenn ein Rechtsstreit ohne Urteil endet?

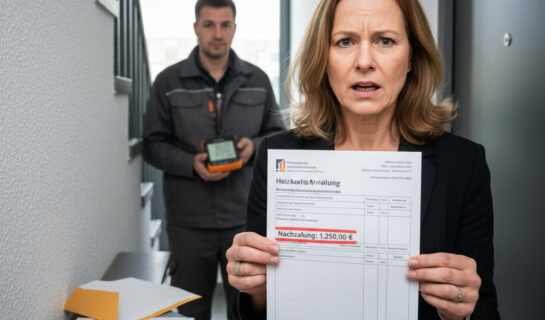

Ein Rechtsstreit, der vor Gericht landet, endet für die Beteiligten oft mit einem Gefühl der Erleichterung, wenn eine Einigung erzielt wird. So auch in einem Fall vor dem Amtsgericht Haßfurt, in dem ein Vermieter seine Mieter auf Räumung der Wohnung verklagt hatte. Der Grund: Er hatte eine Kündigung wegen Eigenbedarfs ausgesprochen, was bedeutet, dass er die Wohnung für sich selbst oder nahe Angehörige beanspruchte. Doch anstatt den Streit bis zu einem finalen Urteil durchzufechten, schlossen die Parteien einen Vergleich. Ein Vergleich ist eine gütliche Einigung, die einen Prozess beendet. Die Mieter stimmten dem Auszug zu, der Vermieter im Gegenzug vielleicht anderen Forderungen. Ein Punkt blieb jedoch offen: die Frage, wer die nicht unerheblichen Kosten des Gerichtsverfahrens und der Anwälte tragen sollte. Diese heikle Entscheidung überließen die Parteien dem Gericht.

Warum sollten die Mieter die gesamten Kosten tragen?

Das Amtsgericht Haßfurt fällte eine klare Entscheidung: Die Mieter sollten für die gesamten Kosten des Rechtsstreits aufkommen. Die Logik des Gerichts war auf den ersten Blick nachvollziehbar. Es führte eine Art „Prognose-Check“ durch. Die Richter fragten sich: Wer hätte den Prozess wahrscheinlich gewonnen, wenn er bis zum Ende geführt worden wäre? Ihre Antwort fiel zugunsten des Vermieters aus. Sie gingen davon aus, dass seine Kündigung wegen Eigenbedarfs wirksam war und er die Mieter erfolgreich aus der Wohnung hätte klagen können. In einem solchen Fall muss die unterlegene Partei – hier die Mieter – die Kosten tragen. Für das Amtsgericht war der Fall also gedanklich bereits entschieden. Die Mieter, so die Annahme, hätten ohnehin verloren und sollten daher die finanzielle Last des Verfahrens tragen.

Weshalb wehrten sich die Mieter gegen diese Entscheidung?

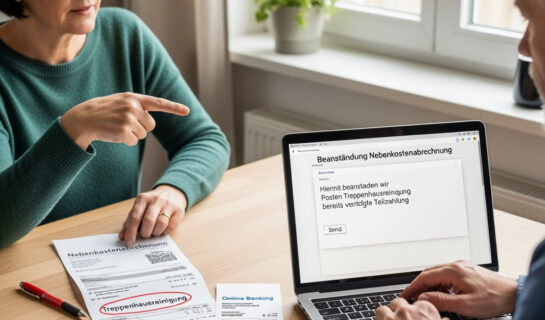

Die Mieter sahen das fundamental anders und legten gegen diesen Kostenbeschluss eine sogenannte Sofortige Beschwerde ein – ein schnelles Rechtsmittel gegen bestimmte Gerichtsentscheidungen. Ihr Ziel war es, die Kostenentscheidung komplett zu kippen. Statt einer einseitigen Belastung forderten sie, die Kosten „gegeneinander aufzuheben“. Das bedeutet im Klartext: Jede Partei trägt ihre eigenen Anwaltskosten, und die Gerichtskosten werden hälftig geteilt.

Ihr zentrales Argument war so einfach wie schlüssig: Der Ausgang des ursprünglichen Räumungsverfahrens war zum Zeitpunkt des Vergleichs völlig offen. Sie hatten die vom Vermieter genannten Gründe für den Eigenbedarf ausdrücklich „Mit Nichtwissen bestritten„. Das ist eine juristische Formulierung, die bedeutet: „Wir wissen nicht, ob das, was der Vermieter behauptet, wahr ist, und deshalb erkennen wir es nicht an. Er soll es bitte beweisen.“ Damit hatten sie den Ball geschickt ins Feld des Vermieters gespielt. Denn nun wäre es an ihm gewesen, seine Behauptungen nicht nur zu wiederholen, sondern handfest zu belegen. Da er bis zum Vergleichsschluss aber noch keinerlei Beweise vorgelegt hatte, sei der Erfolg seiner Klage keineswegs sicher gewesen. Es war, als hätte man ein Rennen abgebrochen, bevor der Favorit überhaupt seine volle Geschwindigkeit erreicht hatte – niemand konnte mit Sicherheit sagen, wer gewinnen würde.

Wie entscheidet ein Gericht über Kosten, wenn der Ausgang unklar ist?

Mit der Beschwerde der Mieter landete der Fall vor der nächsten Instanz, dem Landgericht Bamberg. Dieses musste nun die grundlegende Frage klären, nach welchen Regeln Kosten verteilt werden, wenn ein Fall durch einen Vergleich mit offener Kostenfrage endet. Die Richter griffen dabei auf einen zentralen Grundsatz des Zivilprozessrechts zurück, den Paragraphen 91a der Zivilprozessordnung.

Dieser Paragraph regelt, dass das Gericht in einem solchen Fall eine Entscheidung nach „billigem Ermessen“ treffen muss. Das ist keine willkürliche Entscheidung, sondern eine, die auf Fairness und Gerechtigkeit basiert. Maßstab dafür ist der „bisherige Sach- und Streitstand“. Das Gericht blickt also auf den Moment zurück, in dem der Prozess beendet wurde, und prüft, wer zu diesem Zeitpunkt die besseren Karten hatte.

Daraus ergibt sich eine klare Regel: Die Kosten trägt in der Regel derjenige, der den Prozess voraussichtlich verloren hätte. Doch was passiert, wenn genau das nicht absehbar ist? Wenn der Ausgang des Verfahrens offen ist, weil zum Beispiel eine entscheidende Beweisaufnahme noch nicht stattgefunden hat? Für diesen Fall hat die Rechtsprechung eine ebenso klare Antwort: Sind die Erfolgsaussichten völlig ungewiss, entspricht es der Billigkeit, die Kosten gegeneinander aufzuheben. Jede Seite trägt dann ihren Teil der Last, weil niemand als eindeutiger Verlierer oder Gewinner feststeht.

Warum war die formale Korrektheit der Kündigung nicht ausreichend?

Das Landgericht Bamberg folgte dieser Logik und gab den Mietern recht. Zunächst stimmte es dem Amtsgericht in einem Punkt zu: Die Kündigung des Vermieters war formal korrekt verfasst. Das Kündigungsschreiben erfüllte alle gesetzlichen Anforderungen. Doch die Richter in Bamberg machten deutlich, dass dies nur die halbe Miete ist.

Eine Kündigung wegen Eigenbedarfs hat zwei Ebenen: die formale und die materielle. Die formale Ebene ist das „Wie“ – also ob das Kündigungsschreiben alle nötigen Angaben enthält. Die materielle Ebene ist das „Ob“ – also ob der behauptete Eigenbedarf tatsächlich besteht. Ein Vermieter kann das perfekteste Kündigungsschreiben der Welt verfassen; wenn der darin genannte Grund – der Eigenbedarf – nur vorgetäuscht ist, ist die Kündigung unwirksam. Da die Mieter genau diesen materiellen Grund bestritten hatten, reichte die formale Korrektheit allein nicht aus, um dem Vermieter den wahrscheinlichen Sieg zu bescheinigen.

Welche entscheidende Hürde hatte der Vermieter nicht genommen?

Hier kam das Landgericht zum Kern seiner Begründung. Im deutschen Zivilprozess gilt der Grundsatz: Wer etwas für sich Günstiges behauptet, muss es im Streitfall auch beweisen. Dies nennt man die Beweislast. In diesem Fall lag die Beweislast für das Vorliegen des Eigenbedarfs eindeutig beim Vermieter. Er hätte dem Gericht beweisen müssen, dass er die Wohnung tatsächlich dringend für sich oder seine Familie benötigt, dass er keine andere passende Wohnung besitzt und dass seine Interessen schwerer wiegen als die der Mieter.

Das entscheidende Versäumnis war, dass der Vermieter bis zum Zeitpunkt des Vergleichs noch keinerlei Beweise angeboten hatte. Er hatte seine Gründe zwar dargelegt, aber das ist etwas anderes als ein Beweis. Eine Darlegung ist eine Behauptung. Ein Beweis ist der Beleg für diese Behauptung, zum Beispiel durch Zeugenaussagen, Urkunden oder Sachverständigengutachten. Das Amtsgericht hatte lediglich gemutmaßt, der Vermieter hätte seine Gründe im weiteren Prozessverlauf schon irgendwie beweisen können. Dem erteilte das Landgericht eine klare Absage. Die bloße Möglichkeit, einen Beweis zu führen, ist nicht dasselbe wie ein bereits angetretener oder gar erbrachter Beweis.

Durfte das Gericht den mutmaßlichen Erfolg des Vermieters vorwegnehmen?

Das Landgericht stellte klar, dass ein Gericht das Ergebnis einer noch ausstehenden Beweisaufnahme nur in absoluten Ausnahmefällen vorwegnehmen darf. Eine solche „Antizipation des Beweisergebnisses“ ist nur dann zulässig, wenn mit „sehr hoher Wahrscheinlichkeit“ feststeht, wie die Beweisaufnahme ausgegangen wäre. Das wäre zum Beispiel der Fall, wenn der Vermieter bereits einen unterschriebenen Notarvertrag für den Verkauf seiner bisherigen Wohnung vorgelegt hätte.

Ein solcher Fall lag hier jedoch nicht vor. Da der Vermieter noch keinerlei Beweismittel benannt hatte, war der Ausgang einer möglichen Beweisaufnahme völlig offen. Es war reine Spekulation, ob seine Argumente einer gerichtlichen Überprüfung standgehalten hätten. Das Landgericht fasste seine Abwägung damit in drei wesentlichen Punkten zusammen:

- Formale Wirksamkeit genügt nicht: Die korrekte Form der Kündigung ist nur die Eintrittskarte ins Verfahren, aber keine Garantie für den Sieg.

- Beweislast wurde nicht erfüllt: Der beweisbelastete Vermieter hatte seine Behauptungen zum Eigenbedarf bis zum Prozessende nicht durch Beweise untermauert.

- Keine Vorwegnahme des Ergebnisses: Da der Ausgang der noch nötigen Beweisaufnahme völlig offen war, verbot es sich für das Gericht, einen wahrscheinlichen Sieg des Vermieters anzunehmen.

Da der Ausgang des Hauptverfahrens somit als offen zu bewerten war, entsprach es der Billigkeit, die Kosten gegeneinander aufzuheben. Die Entscheidung des Amtsgerichts wurde aufgehoben.

Wer musste am Ende die Kosten für das Beschwerdeverfahren tragen?

Mit seiner Entscheidung änderte das Landgericht Bamberg die Kostenverteilung für den ursprünglichen Räumungsstreit. Doch damit war ein neues Kostenproblem entstanden: Wer bezahlt das Beschwerdeverfahren selbst? Auch hier ist die Regel im Gesetz eindeutig: Die Kosten eines Rechtsmittels trägt die Partei, die unterliegt. Da der Vermieter sich gegen die Beschwerde der Mieter gewehrt hatte und nun verlor, wurde er vom Gericht dazu verpflichtet, die gesamten Kosten des Beschwerdeverfahrens zu tragen. Der Versuch, sich die Kosten des ursprünglichen Verfahrens zu sparen, hatte für ihn am Ende also zu zusätzlichen Kosten geführt.

Die Schlüsselerkenntnisse

Gerichte müssen bei der Kostenverteilung nach einem Vergleich streng zwischen bloßen Behauptungen und tatsächlich erbrachten Beweisen unterscheiden.

- Formale Korrektheit allein entscheidet nicht: Eine rechtlich korrekt formulierte Kündigung wegen Eigenbedarfs verschafft dem Vermieter noch keinen wahrscheinlichen Prozesserfolg, solange die materiellen Voraussetzungen streitig bleiben.

- Beweislast erfordert konkrete Beweisführung: Wer sich auf eigenbedarf beruft, muss seine Behauptungen durch Beweismittel belegen – die bloße Möglichkeit, später Beweise vorlegen zu können, genügt nicht für eine positive Erfolgsprognose.

- Offener Verfahrensausgang führt zur Kostenteilung: Steht zum Zeitpunkt des Vergleichsschlusses nicht mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit fest, wer den Prozess gewonnen hätte, hebt das Gericht die Kosten gegeneinander auf.

Diese Rechtsprechung stärkt die Position derjenigen, die bestrittene Tatsachen nicht einfach hinnehmen, sondern deren Beweis einfordern.

Sind Sie unsicher, wer die Prozesskosten nach einem Vergleich trägt, wenn der Ausgang Ihres Verfahrens unklar war? Lassen Sie die Details Ihres Verfahrens in einer unverbindlichen Ersteinschätzung klären.)

Unsere Einordnung aus der Praxis

Fälle wie dieser sind es, die uns in der Praxis immer wieder beschäftigen, und das Landgericht Bamberg setzt hier ein wichtiges Ausrufezeichen. Es stellt klar: Im Zivilprozess muss man Farbe bekennen! Wer den Prozess vorzeitig beendet, kann sich bei der Kostenverteilung nicht darauf verlassen, dass seine Behauptungen – wie der Eigenbedarf – ohne Beweise als gewiss gelten. Dieses Urteil ist ein klares Signal an Kläger, dass die bloße formale Korrektheit oder eine „Prognose auf Zuruf“ nicht ausreicht, um die Beweislast zu umgehen und sich die Kosten des Vergleichs komplett zu ersparen. Wer seine Karten nicht auf den Tisch legt, bevor der Prozess beendet wird, trägt das Risiko einer hälftigen Kostenverteilung.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Wie werden die Kosten eines Rechtsstreits verteilt, wenn er durch einen Vergleich ohne explizite Kostenregelung beendet wird?

Beendet ein Vergleich einen Rechtsstreit ohne eine klare Regelung der Kosten, entscheidet das Gericht nach einem fairen Ermessen und dem bisherigen Stand des Verfahrens. Es schätzt dabei ein, wer den Prozess voraussichtlich gewonnen hätte, wäre er bis zum Urteil weitergeführt worden.

Stell dir das vor wie bei einem Fußballspiel, das vor dem Schlusspfiff abgebrochen wird, weil sich die Teams einigen, aber vergessen, wer die Platzmiete zahlt. Der Schiedsrichter muss dann einschätzen, welches Team zum Zeitpunkt des Abbruchs die besten Chancen auf den Sieg hatte.

Das Gericht orientiert sich an Paragraph 91a der Zivilprozessordnung, der eine Entscheidung nach „billigem Ermessen“ auf Grundlage des „bisherigen Sach- und Streitstands“ vorgibt. Das bedeutet, das Gericht blickt zurück und prüft, wie die Erfolgsaussichten zum Zeitpunkt des Vergleichs waren.

War der Ausgang des Verfahrens zu diesem Zeitpunkt völlig ungewiss, zum Beispiel weil entscheidende Beweise noch nicht vorgelegt wurden, heben sich die Kosten in der Regel gegeneinander auf. Das bedeutet: Jede Partei trägt ihre eigenen Anwaltskosten, und die Gerichtskosten werden hälftig geteilt. Dies weicht vom üblichen Prinzip ab, dass der Verlierer zahlt, da in diesem Fall kein eindeutiger Gewinner oder Verlierer feststeht.

Diese Regelung schützt das Vertrauen in faire Verfahren und fördert die eigenständige Konfliktlösung.

Welche Bedeutung hat die Beweislast im Zivilprozess und wann muss eine Partei Beweise vorlegen?

Die Beweislast im Zivilprozess bedeutet, dass die Partei, die eine für ihren Fall vorteilhafte Tatsache behauptet, diese Behauptung auch belegen muss. Legt diese Partei keine ausreichenden Beweise vor, gilt ihre Behauptung als nicht existent und der Erfolg ihrer Klage ist ungewiss.

Stell dir das Gericht wie einen Schiedsrichter bei einem Wettrennen vor. Nur wer seine Position auch durch Leistung (Beweise) untermauert, kann gewinnen. Wenn das Rennen aber abgebrochen wird, bevor jemand Beweise vorgelegt hat, ist der Ausgang völlig offen.

Dieser Grundsatz ist entscheidend, denn eine bloße Behauptung reicht vor Gericht nicht aus. Du musst Belege für deine Aussagen liefern, beispielsweise durch Zeugenaussagen, Urkunden oder Gutachten. Das entscheidende Versäumnis war, dass der Vermieter im genannten Fall bis zum Zeitpunkt des Vergleichs noch keinerlei Beweise angeboten hatte, obwohl die Mieter seine Behauptungen bestritten hatten. War der Beweis zum entscheidenden Zeitpunkt noch nicht erbracht oder angeboten, kann das den Prozessausgang und damit auch Kostenentscheidungen maßgeblich beeinflussen.

Diese Regel stellt sicher, dass Gerichtsentscheidungen auf überprüfbaren Fakten basieren und fördert so faire und gerechte Verfahren.

Darf ein Gericht den Ausgang einer noch ausstehenden Beweisaufnahme vorab beurteilen, um eine Entscheidung zu treffen?

Ein Gericht darf den Ausgang einer noch ausstehenden Beweisaufnahme grundsätzlich nur in absoluten Ausnahmefällen vorab beurteilen, um eine Entscheidung zu treffen. Stell dir vor, ein Fußballschiedsrichter pfeift ein Spiel ab und erklärt eine Mannschaft zum Sieger, bevor die Partie überhaupt begonnen hat, nur weil er meint, sie sei die bessere. Genauso kann ein Gericht den Erfolg einer Partei nicht vorwegnehmen, solange die entscheidenden Beweise noch fehlen.

Diese sogenannte „Antizipation des Beweisergebnisses“ ist nur dann erlaubt, wenn bereits mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit klar ist, wie die Beweisaufnahme ausgegangen wäre – etwa durch unwiderlegbare, bereits vorliegende Dokumente. Bloße Vermutungen oder die Annahme, dass eine Partei später noch Beweise liefern könnte, reichen nicht aus. Hat eine Partei wichtige Behauptungen der Gegenseite „mit Nichtwissen bestritten“, muss die beweisbelastete Partei diese Behauptungen auch durch konkrete Beweismittel belegen. Wenn die beweisbelastete Partei bis zum Zeitpunkt einer Entscheidung keinerlei Beweise vorgelegt hat, ist der Ausgang des Verfahrens noch völlig offen, selbst wenn ihre anfängliche Behauptung formal korrekt war. Es ist entscheidend, dass der Sachverhalt durch tatsächliche Belege untermauert wird und nicht auf Spekulationen basiert.

Diese Regel schützt das Vertrauen in faire und unvoreingenommene Gerichtsverfahren.

Welchen Unterschied gibt es zwischen der formalen Korrektheit und der materiellen Richtigkeit einer rechtlichen Begründung?

Formale Korrektheit bedeutet, dass ein Dokument alle äußeren Vorgaben erfüllt, während materielle Richtigkeit sich auf den wahren Inhalt und die tatsächliche Existenz des behaupteten Sachverhalts bezieht. Für die Gültigkeit ist beides wichtig.

Stell dir vor, du füllst eine Checkliste für ein Rezept aus: Du hakst alle Zutaten und Schritte formal korrekt ab. Die materielle Richtigkeit fragt aber, ob die Zutaten auch frisch sind und das Gericht am Ende wirklich schmeckt.

Bei rechtlichen Dokumenten wie einer Kündigung bedeutet formale Korrektheit, dass das Schreiben alle gesetzlichen Formerfordernisse einhält – zum Beispiel schriftlich erfolgt, Fristen eingehalten und die notwendigen Angaben enthält. Das ist wie das Abhaken einer Liste.

Die materielle Richtigkeit geht tiefer: Sie prüft, ob der im Schreiben genannte Grund auch wirklich existiert und zutrifft. Behauptet ein Vermieter beispielsweise Eigenbedarf, dann ist die materielle Richtigkeit die Frage, ob dieser Eigenbedarf tatsächlich besteht und nicht nur vorgetäuscht ist. Wenn der behauptete Grund nicht bewiesen werden kann, ist die Kündigung trotz formaler Fehlerlosigkeit unwirksam.

Erst wenn Form und Inhalt stimmen, ist ein rechtliches Vorgehen wirksam und hat vor Gericht Erfolg.

Was sollten Parteien beachten, um Kostennachteile zu vermeiden, wenn sie einen Rechtsstreit durch Vergleich beenden?

Um Kostennachteile zu vermeiden, sollten Parteien die Kostenfrage bei einem gerichtlichen Vergleich immer explizit im Vergleich selbst regeln. Dies ist die sicherste Methode, um unerwartete finanzielle Überraschungen zu vermeiden.

Stellen Sie sich vor, Sie brechen ein Fußballspiel vorzeitig ab, bevor alle wichtigen Szenen bewiesen sind, und der Schiedsrichter soll entscheiden, wer gewonnen hätte. Ohne klare Beweise kann er nur raten, und das Ergebnis könnte für die Mannschaft, die sich im Vorteil sah, enttäuschend sein.

Wenn Sie die Kostenfrage im Vergleich offen lassen, entscheidet das Gericht darüber. Es bewertet dann den Rechtsstreit so, wie er bis zum Zeitpunkt des Vergleichs stand, und versucht einzuschätzen, wer den Prozess voraussichtlich gewonnen hätte. Haben Sie bis dahin aber noch keine entscheidenden Beweise vorgelegt oder Ihre Behauptungen nicht ausreichend untermauert, ist der Ausgang des Verfahrens für das Gericht ungewiss. Eine bloße Behauptung reicht nicht, wenn der Beweis noch aussteht. Verlassen Sie sich nicht darauf, dass ein noch ausstehender Beweis schon irgendwie für Sie sprechen wird.

In solchen Fällen der Ungewissheit ordnet das Gericht oft an, dass jede Partei ihre eigenen Kosten trägt und die Gerichtskosten geteilt werden, was unnötig teuer werden kann, wenn Sie eigentlich mit einem Sieg gerechnet haben.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Beantwortung der FAQ Fragen keine individuelle Rechtsberatung darstellt und ersetzen kann. Alle Angaben im gesamten Artikel sind ohne Gewähr. Haben Sie einen ähnlichen Fall und konkrete Fragen oder Anliegen? Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Wir klären Ihre individuelle Situation und die aktuelle Rechtslage.

Glossar – Fachbegriffe kurz erklärt

Antizipation des Beweisergebnisses

Ein Gericht nimmt das Ergebnis einer noch nicht durchgeführten Beweisaufnahme vorweg. Das ist nur in absoluten Ausnahmefällen erlaubt, wenn mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit feststeht, wie die Beweise ausgefallen wären. Normalerweise muss das Gericht abwarten, bis alle Beweise tatsächlich vorgelegt und geprüft wurden.

Beispiel: Das Landgericht stellte fest, dass das Amtsgericht zu Unrecht vorweggenommen hatte, der Vermieter hätte seine Eigenbedarfs-Behauptungen erfolgreich beweisen können, obwohl er noch gar keine Beweise vorgelegt hatte.

Beweislast

Wer eine Behauptung aufstellt, die für seinen Fall vorteilhaft ist, muss diese auch beweisen. Diese Grundregel sorgt dafür, dass Gerichtsentscheidungen auf überprüfbaren Fakten basieren. Kann die beweisbelastete Partei ihre Behauptungen nicht belegen, gilt der Sachverhalt als nicht bewiesen.

Beispiel: Der Vermieter musste beweisen, dass sein behaupteter Eigenbedarf tatsächlich existiert. Da er bis zum Vergleich keine Beweise vorgelegt hatte, war sein Prozesserfolg ungewiss.

Eigenbedarf

Ein Vermieter kündigt das Mietverhältnis, weil er die Wohnung für sich selbst oder nahe Angehörige benötigt. Der Vermieter muss diesen Bedarf nachweisen und darlegen, warum er keine andere geeignete Wohnung nutzen kann. Eine Eigenbedarfskündigung ist nur bei tatsächlichem, nicht vorgetäuschtem Bedarf wirksam.

Beispiel: Der Vermieter kündigte wegen Eigenbedarfs, aber die Mieter bestritten, dass dieser Eigenbedarf wirklich existiert. Sie zwangen ihn damit, seine Behauptung zu beweisen.

Mit Nichtwissen bestritten

Eine Partei erkennt die Behauptungen der Gegenseite nicht an und fordert sie auf, diese zu beweisen. Diese juristische Formulierung bedeutet: „Wir wissen nicht, ob das stimmt, was du behauptest, deshalb musst du es belegen.“ Dadurch wird der Ball ins Feld der beweisbelasteten Partei gespielt.

Beispiel: Die Mieter bestritten die Eigenbedarfs-Gründe des Vermieters „mit Nichtwissen“ und zwangen ihn dadurch, seine Behauptungen nicht nur zu wiederholen, sondern auch zu beweisen.

Sofortige Beschwerde

Ein schnelles Rechtsmittel gegen bestimmte Gerichtsentscheidungen, mit dem eine Partei eine höhere Instanz anrufen kann. Anders als eine normale Berufung ist die sofortige Beschwerde für spezielle Entscheidungen wie Kostenbeschlüsse gedacht und muss innerhalb kurzer Fristen eingelegt werden.

Beispiel: Die Mieter legten sofortige Beschwerde gegen den Kostenbeschluss des Amtsgerichts ein, um zu erreichen, dass die Kosten gegeneinander aufgehoben werden statt von ihnen allein getragen zu werden.

Vergleich

Eine gütliche Einigung zwischen den Streitparteien, die einen Gerichtsprozess beendet. Beide Seiten machen Zugeständnisse und vermeiden dadurch das Risiko eines ungewissen Urteils. Ein Vergleich hat die gleiche Wirkung wie ein Urteil, wird aber von den Parteien selbst gestaltet.

Beispiel: Statt den Räumungsstreit bis zum Urteil durchzufechten, schlossen Vermieter und Mieter einen Vergleich, bei dem die Mieter dem Auszug zustimmten, aber die Kostenfrage offen ließen.

Wichtige Rechtsgrundlagen

Kostenentscheidung bei Vergleich oder Erledigung (§ 91a ZPO)

- KERNAUSSAGE: Dieser Paragraph regelt, dass das Gericht über die Kosten eines Rechtsstreits nach billigem Ermessen entscheidet, wenn die Parteien den Fall ohne Urteil durch einen Vergleich beenden.

- ANWENDUNG IM FALL: → Bedeutung im vorliegenden Fall: Der gesamte Streit drehte sich um die Kostenverteilung nach dem gerichtlichen Vergleich; § 91a ZPO gab dem Landgericht die Grundlage, die Entscheidung des Amtsgerichts zu überprüfen und selbst über die Kosten zu befinden.

Billiges Ermessen und offene Erfolgsaussichten (Prinzip aus § 91a ZPO)

- KERNAUSSAGE: Entscheidungen nach billigem Ermessen sollen fair und gerecht sein; sind die Erfolgsaussichten eines Verfahrens zum Zeitpunkt der Beendigung unklar, werden die Kosten in der Regel gegeneinander aufgehoben.

- ANWENDUNG IM FALL: → Bedeutung im vorliegenden Fall: Das Landgericht musste beurteilen, was unter den gegebenen Umständen gerecht war; da der Ausgang des Räumungsstreits völlig offen war, entschied das Gericht, dass jede Partei ihre Anwaltskosten selbst trägt und die Gerichtskosten hälftig geteilt werden.

Beweislast (Grundsatz des Zivilprozessrechts)

- KERNAUSSAGE: Im Zivilprozess muss die Partei, die eine Tatsache zu ihren Gunsten behauptet, diese Behauptung im Streitfall auch beweisen.

- ANWENDUNG IM FALL: → Bedeutung im vorliegenden Fall: Die Last, den behaupteten Eigenbedarf zu beweisen, lag eindeutig beim Vermieter; da er bis zum Vergleichsschluss noch keinerlei Beweise vorgelegt hatte, war sein Erfolg im Prozess nicht absehbar.

Verbot der Antizipation des Beweisergebnisses (Rechtsprechungsgrundsatz)

- KERNAUSSAGE: Ein Gericht darf das wahrscheinliche Ergebnis einer noch nicht durchgeführten Beweisaufnahme nur in absoluten Ausnahmefällen vorwegnehmen.

- ANWENDUNG IM FALL: → Bedeutung im vorliegenden Fall: Das Amtsgericht hatte fehlerhaft angenommen, der Vermieter hätte seine Behauptungen im weiteren Verlauf des Prozesses schon beweisen können; das Landgericht stellte klar, dass dies reine Spekulation war und eine solche Vorwegnahme nicht erlaubt ist.

Das vorliegende Urteil

LG Bamberg – Az.: 31 T 19/25 – Beschluss vom 07.05.2025

* Der vollständige Urteilstext wurde ausgeblendet, um die Lesbarkeit dieses Artikels zu verbessern. Klicken Sie auf den folgenden Link, um den vollständigen Text einzublenden.